Dentro l'Isis con Gabriele Del Grande

Ha viaggiato, intervistato, indagato, è stato arrestato in Turchia. Nel suo libro, "Dawla”, ha raccontato lo Stato Islamico con i suoi disertori: che cosa vuol dire?

Dal 2006 cura l’osservatorio Fortress Europe, che ha censito tutti i naufragi e le morti nel Mediterraneo dal 1988. Nel 2014 ha contribuito a far arrivare cinque profughi siriani e palestinesi da Milano in Svezia, inscenando un finto corteo nuziale. Da quel viaggio è scaturito un film, ‘Io sto con la sposa’, distribuito in tutto il mondo. Dopo anni di viaggi e interviste sul fronte siriano, nel 2016 ha deciso di raccontare lo Stato Islamico da dentro, attraverso la voce dei suoi ex combattenti. Dopo altri viaggi, incontri, indagini e un soggiorno di due settimane nelle carceri turche con un disertore dell’Isis, è scaturito ‘Dawla’ (Mondadori, 2018), che ha già presentato ai ragazzi del festival Storie ControVento a Bellinzona. Dawla in arabo significa “stato”, ed è uno dei modi in cui era denominato lo Stato Islamico.

Domenica mattina alle 11 allo Spazio Officina Gabriele Del Grande sarà ospite con Dick Marty di ChiassoLetteraria, in un incontro dal titolo ‘Terrorismo, Diritti, Democrazia’.

L’esperienza all’origine del libro è stata realizzata grazie a una campagna di crowdfunding. Quali le aspettative e gli obiettivi condivisi con chi ha sostenuto il progetto?

Dietro questo libro c’è un tipo di giornalismo lento, fatto di viaggi sul campo e mesi di studio. Ho impiegato sei mesi per individuare le mie fonti sparse fra Turchia, Iraq, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera, Italia e Grecia. E un altro anno e mezzo a trascrivere 200 ore di interviste, studiare archivi, materiale di propaganda, saggistica, e infine scrivere ed editare il testo. Nessuna realtà della provincialissima stampa italiana era disposta a sostenere questi costi. Così, nel settembre 2016, chiesi direttamente ai miei lettori di pre-acquistare a scatola chiusa una copia del libro. Risposero in 1’342 permettendomi di raccogliere 48mila euro con cui partire. Senza di loro questo lavoro non sarebbe mai nato, per questo li ringrazio uno a uno alla fine del libro. Il successo del crowdfunding credo sia dovuto al rapporto di fiducia che ho costruito negli anni con una comunità di migliaia di lettori attenti a capire cosa accade là fuori, nel Mediterraneo, che sia l’immigrazione, la guerra o il jihadismo.

‘Dawla’ è stato composto attraverso 70 interviste, ridotte poi a 4 personaggi. Quali criteri l’hanno guidata in questa selezione?

I 70 erano già una cernita delle centinaia di persone incontrate nei miei viaggi di ricerca e già prima, sin dal 2012, sul fronte di guerra in Siria: ex agenti dei servizi segreti siriani, ex militari, ex combattenti dell’Esercito libero, attivisti e attiviste del movimento democratico, medici, infermiere, insegnanti, ingegneri del petrolio, avvocati, ragazzini, prigionieri politici, islamisti, bambini soldato, schiave di guerra e infine alcuni jihadisti che a vario livello avevano fatto parte del Dawla o di al-Qa‘ida. Quando si è trattato di scegliere, ho prediletto il punto di vista dei carnefici. Di chi aveva fatto parte dell’Isis. Giornalisticamente era il terreno meno esplorato. E narrativamente il più difficile e scivoloso. Le storie scartate non sono state buttate via, ma sono servite, incrociando le fonti, a verificare l’attendibilità del materiale, a dargli profondità.

Lei si presenta come scrittore, ricordando però come tutto quanto raccontato sia frutto di incontri reali. Come si è mosso sul doppio binario della letteratura e del reportage?

Diciamo che il giornalista ha avuto l’abilità di scovare le storie, di verificarne l’attendibilità e di raccogliere la mole di materiale documentale, archivistico e di propaganda per colmare i buchi che si aprivano ogni volta che erano necessarie delle spiegazioni geopolitiche e storiche. Lo scrittore invece ha fatto due cose: le interviste e la riscrittura. Le interviste nel senso che le storie non esistono come un testo precompilato e oggettivo che l’intervistato consegna al suo interlocutore. L’intervista è un testo che si scrive in due, è una sorta di negoziato fra chi parla e chi chiede, basato sulla variabile della fiducia. E se il giornalista è più interessato ai fatti e ai numeri, lo scrittore indaga con le sue domande altre zone della storia: più biografiche, più intime, più contraddittorie. L’altro contributo dello scrittore è stato il lavoro di editing, di montaggio, fatto sulle trascrizioni delle interviste. È stato un lavoro a togliere, anticipare e posticipare, zoomare e creare suspence. Non è un lavoro di aggiunta, quello lo fai in intervista. Perché quando intervisti hai già in mente un testo narrativo.

Fin da subito il testo accoglie il lettore nel proprio flusso narrativo, grazie a un montaggio accorto e a un narratore discreto. In questo modo rinuncia però a far emergere la sua voce, il suo punto di vista, le sue riflessioni (la via di un autore come Emmanuel Carrère). Qual è stata la sua scelta?

Conosco e amo Carrère, ma ho deciso fin dall’inizio di tenermi fuori. Mi affascinava l’idea di far parlare soltanto le storie, di intrecciare narrazione e giornalismo fino a confondere i generi; arrivando quasi a nascondere nel testo una mole di informazioni, molte delle quali vere e proprie esclusive, come tutta la parte sui servizi segreti del Dawla e le faide fra i loro capi. Probabilmente solo fra qualche anno il valore giornalistico e storico di questo volume sarà apprezzato appieno. Nel frattempo questo basso profilo mi garantisce anche una maggiore incolumità personale. Perché di nuovo, non stiamo parlando di personaggi fantastici, ma di criminali ricercati in tutto il mondo che per la prima volta impariamo a conoscere per nome e cognome.

Spesso l’editoria avvicina la realtà con libri-documento presto superati dagli eventi. Uno scrittore però cerca di fissare qualcosa che non sia legato solo all’attualità, che vada più a fondo. Che cosa nel suo caso?

Diciamo che se l’inchiesta giornalistica racconta dall’interno il jihadismo, l’inchiesta letteraria e antropologica indaga il potere, la violenza, la guerra, ma anche la religione e il totalitarismo. Il libro si può leggere in entrambi i modi. Come un lavoro sull’Isis. O come un lavoro più universale, su alcuni aspetti della condizione umana.

Nell’introduzione cita la “banalità del male” di Hannah Arendt. C’è qualcosa che contraddistingue il Male indagato con i disertori di Dawla? Oppure i mali si somigliano tutti?

Simile in ogni guerra e in ogni totalitarismo è il fascino esercitato sull’uomo dal potere, l’ebbrezza della violenza, l’accecamento della vendetta o l’esperienza totalizzante della dissoluzione della propria individualità nella sottomissione a un’ideologia di lotta armata, in questo caso religiosa. Quello che cambia è il contesto storico, i riferimenti culturali, il tipo di propaganda, mentre le dinamiche di potere e di manipolazione si somigliano molto. Ne esce un ritratto umano. E proprio per questo allarmante. Perché non ci assolve. Il loro non è il male tout court, non sono i mostri. Sono i figli della guerra e della sua etica differenziata, non più universale. Contro il nemico tutto è concesso: le fosse comuni degli ezidi massacrati dal Dawla o i lager degli ebrei macellati dal Nazismo. Al contempo c’è un’etica di totale fratellanza ed egualitarismo fra gli affiliati. Uccidono e si uccidono entusiasti in nome di Dio, sono pronti a dare la vita uno per l’altro, accorrono da ogni parte del mondo per costruire la loro utopia, con il loro Stato, la loro giustizia, le loro leggi, la loro burocrazia, i loro servizi, il loro welfare, le loro forme di redistribuzione della ricchezza. Perché poi ogni potere ha bisogno di una base popolare di consenso: il terrore coi nemici e la magnanimità con la propria gente.

Quale invece il “marchio di fabbrica”?

La peculiarità del Dawla e del salafismo jihadista è il suo meccanismo autodistruttivo. Trattandosi cioè di un movimento religioso puritano, che si candida a riportare in essere la purezza perduta del presunto Islam autentico attraverso un’applicazione letterale delle fonti classiche, accade che i gruppi jihadisti si lancino uno con l’altro accuse di scomunica (takfir), finendo per combattersi gli uni con gli altri. È accaduto in Siria quando il Dawla ha dichiarato guerra ad al-Qa‘ida. Ed è accaduto in più occasioni all’interno del Dawla quando alcune frange estremiste hanno scomunicato al-Baghdadi. E più in generale è accaduto che a contare il maggior numero di vittime in Siria – dopo che cristiani, ezidi, sciiti e alawiti erano stati messi in fuga dai territori del Dawla – siano stati proprio gli stessi musulmani, accusati a migliaia dal nuovo ordine di non essere abbastanza ortodossi e fucilati sulla pubblica piazza per eresia.

In definitiva, a 8 anni dalla “primavera”, in Siria chi o che cosa ha “vinto”?

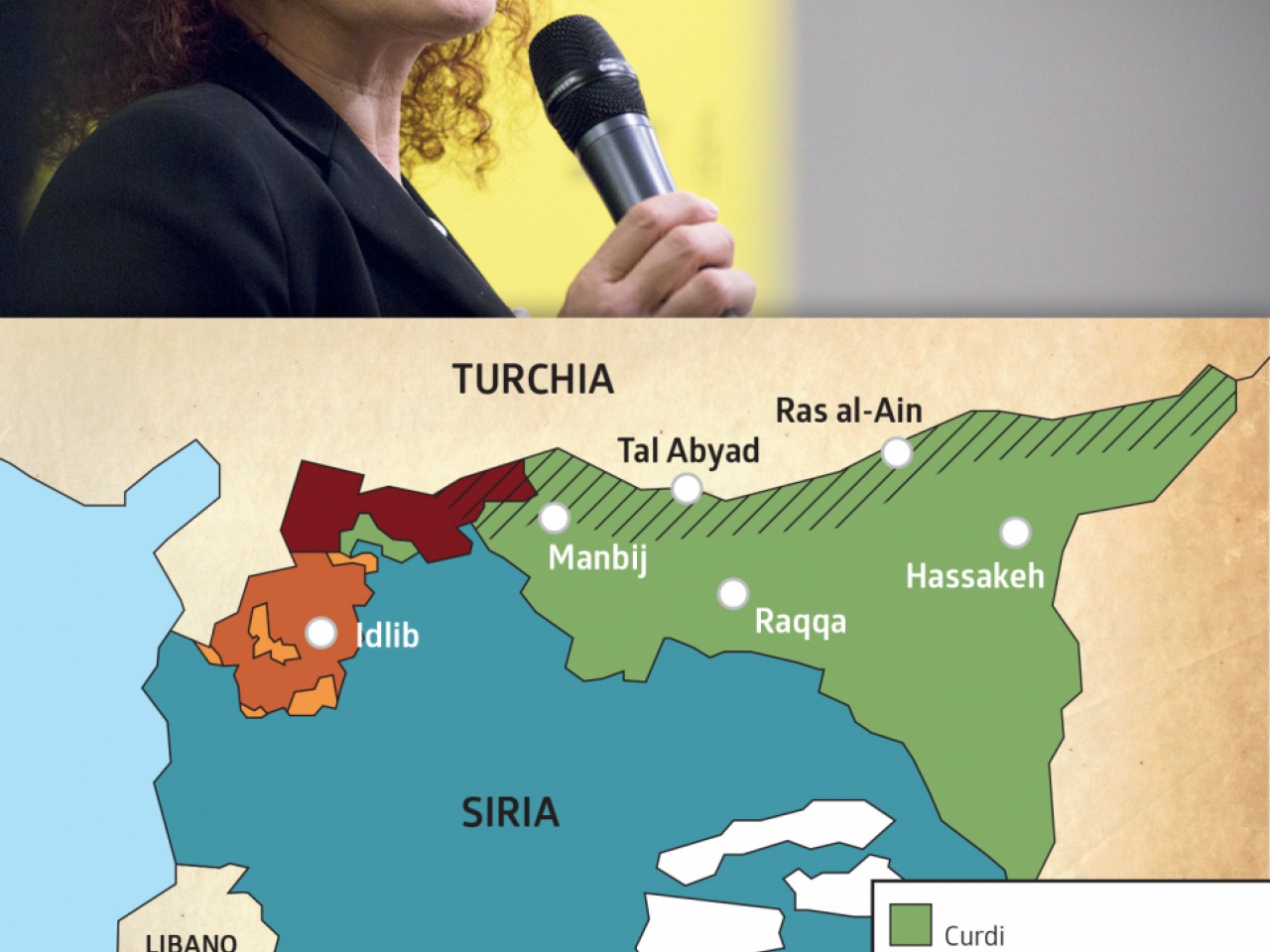

Il regime di Bashar al-Asad può cantare vittoria per il fatto stesso di essere ancora incredibilmente in piedi, di avere annientato l’opposizione, e di controllare saldamente la metà utile del Paese, quella delle grandi città e della costa. Ma il prezzo che ha dovuto pagare, oltre alla morte di centinaia di migliaia di soldati e miliziani, è stata la cessione di una parte di sovranità militare, politica ed economica agli alleati russi e iraniani che l’hanno salvato. Senza parlare del fatto che metà del Paese è in mano agli Stati Uniti e ai loro alleati sul terreno, le Forze democratiche siriane guidate dai confederalisti curdi del PYD, e che una provincia, Idlib, è in mano agli ultimi gruppi islamisti sostenuti dalla Turchia. In tutto questo lo Stato Islamico sconfitto a livello militare, con la caduta di Baghuz lo scorso 23 marzo, è tutt’altro che scomparso dalla scena. Il ritiro delle sue forze dai territori ha coinciso con un cambio di strategia e un ritorno alla guerra di logoramento del nemico: attentati, imboscate, razzie e omicidi politici che i sicari del Dawla commettono ormai su base quotidiana in Siria e in Iraq. La situazione è destinata a precipitare di nuovo qualora gli Stati Uniti confermassero l’intenzione di ritirarsi dalla metà del Paese in mano ai curdi, i quali a quel punto non avrebbero altra scelta che riconsegnare il potere a Bashar al-Asad per non affrontare da soli la minaccia della Turchia, che non ha mai nascosto di non tollerare la presenza di indipendentisti curdi lungo il confine. Chi esce di certo sconfitto dal conflitto è il popolo siriano, che ha pagato mezzo milione di morti, sei milioni di sfollati e cinque milioni di profughi fuori dal Paese.