Lukas Santana, ammazzato per non aver commesso il fatto

L’ultimo romanzo di Elvira Dones parla di migranti messicani, gang, pena di morte e sadismo texano, ma anche di donne che salvano il salvabile

Lukas Santana, ammazzato per non aver commesso il fatto

Lukas Santana, ammazzato per non aver commesso il fatto Per sua stessa ammissione, il ‘Palo’ Lukas Santana è “uno che con le disgrazie ha una lunga amicizia”: nato in una famiglia immigrata illegalmente dal Messico al Texas, figlio d’una ragazza madre predestinata al martirio e d’un ubriacone ignorante e manesco, si trova presto a confondere l’amicizia col gangsterismo. D’altronde, non parliamo del tipo d’America prospera e privilegiata – “nata in terza base”, come si dice lì – che per trovare guai deve proprio andare a ficcarcisi: la vita del Palo, come quella dei suoi amici e della fortissima Beatriz, “era quella lì, un mucchio di merda con qualche fiorellino che spuntava sopra a casaccio”. Proprio quando le cose con Betty paiono mettersi al meglio, una legge assurda e forcaiola intrappola Lukas nel braccio della morte. ‘La breve vita di Lukas Santana’, pubblicato da poco per La nave di Teseo, è raccontata con misurata intensità da Elvira Dones, autrice albanese che si è già fatta notare per testi come ‘Vergine giurata’ (Feltrinelli, 2007) e per i documentari trasmessi dalla Rsi. Ancora un po’ scosso – in senso buono – dalla lettura del romanzo, incontro l’autrice qui in Ticino, dove abita ormai da tanti anni.

Lei ha trascorso una dozzina d’anni negli Stati Uniti. In che misura la storia raccontata nel romanzo deriva da quanto ha visto laggiù?

Il protagonista del romanzo è ‘uno, nessuno e centomila’, nel senso che non rimanda a un singolo uomo, ma a un’ottantina di condannati a morte per la Law of Parties, la legge sulle bande che in Texas permette di considerare responsabile di omicidio chi è semplicemente affiliato a una gang, anche se quell’omicidio non l’ha commesso, premeditato né pianificato. È una realtà alla quale mi ero avvicinata preparando un paio di documentari per la Rsi. In particolare, era rimasta con me la storia di un ragazzo – aveva un anno meno di mio figlio – che a pochi mesi dall’esecuzione mi raccontò la sua storia con grande forza e dignità. Poi a telecamere spente, mentre le guardie lo ammanettavano dietro la schiena, abbassò gli occhi e mi chiese: ‘Mi ricorderai, qualche volta? Lo farai?’. Fu a quel punto che vidi il suo terrore. Da allora la sua storia mi è rimasta dentro, era come se la portassi sempre in giro con me. Ho provato a fare altro, a ‘stroppicciarla’ e metterla da parte, ho lavorato su temi diversi, ma alla fine si è imposta e ho sentito la necessità di scriverne, anche se per me è stato forse il romanzo più faticoso. Però l’ho scritto ampliando appunto lo sguardo a includere altri destini analoghi, prendendo spunto, ad esempio, anche da 14 anni di scambi epistolari con un altro condannato a morte. Ho cercato insomma di elaborare una memoria di tutte queste persone, per raccontare l’ultimo della terra, quell’umanità di fronte alla quale di solito giriamo la testa dall’altra parte.

Da questo punto di vista, nel romanzo il suo alter ego è Thierry, dottorando losannese che per motivi di studio avvia una serie d’incontri e uno scambio epistolare con Lukas, rimanendo anche lui un po’ avviluppato in quel gomitolo di dolore e assurdità: gli interrogatori basati sulla presunzione di colpevolezza, le ‘ammissioni’ estorte con l’inganno, avvocati d’ufficio che confondono un detenuto con un altro, condizioni di reclusione disumane. Il senso della pena di morte, insomma, non è certamente la giustizia. Ma allora qual è?

Punizione e sadismo puri. La pena di morte non ha alcun valore correzionale, naturalmente, e non si vede neppure la volontà di distinguere tra chi effettivamente ha commesso certi crimini e chi no. Nel sud degli Stati Uniti questo approccio vendicativo è rivendicato anche politicamente, è ancora motivo di orgoglio per una parte importante della popolazione, la cui mentalità è lontana da quella del nord più progressista. L’attaccamento e il ricorso alla pena capitale sono consolidati dallo stesso sistema di giustizia, visto che i procuratori distrettuali sono eletti dal popolo, dunque incentivati a perpetuare questo approccio aberrante per non essere accusati di tradire gli elettori.

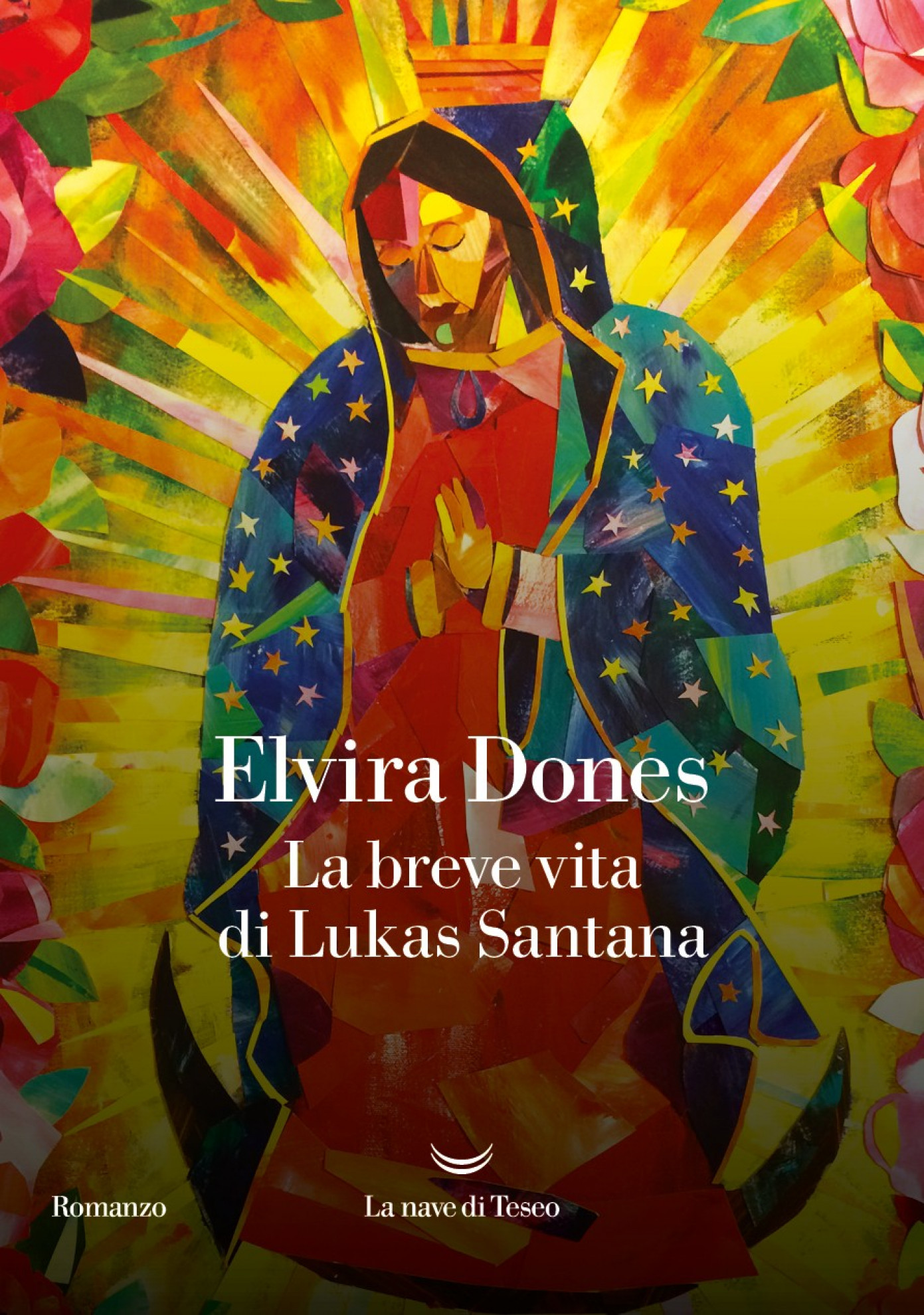

Il romanzo non è solo la storia del condannato: è anche quella dei suoi cari, di chi la condanna la vive da fuori. In questa cornice rientrano anche uomini in gamba, come il premuroso e solerte Javier, ma a evitare che la baracca crolli definitivamente sono più spesso le donne, pur cui loro momenti di sconforto – “non siamo che mutande rotte” – e il “cuore preso a botte da una vita intera”. Beatriz, la fidanzata di Lukas, ma anche la madre di lui Miriam e la zia Ynez ricordano, ciascuna a modo suo, la coloratissima ‘Mama’ quasi scolpita in guisa di madonna sulla copertina del volume. Il suo è un libro femminista?

Credo di sì. A dire il vero non sono andata a scomodare troppo il mio subconscio in tal senso, ma vengo comunque dai Balcani: essendo albanese ho visto tante donne forti, tante Miriam, ad esempio mia nonna. Si tratta di figure centrali per le comunità nelle quali si trovano a vivere, come quelle che ho raccontato in altri romanzi quali ‘Sole bruciato’, ‘Piccola guerra perfetta’ – che vede al centro tre donne kosovare rimaste a Pristina mentre le bombe cominciano a cadere – e anche ‘Vergine giurata’. Posso dire di nutrire un’affinità che mi spinge a raccontare questo tipo di donne, che si dimostrano straordinarie in Kosovo e in Albania come in Texas.

Le stesse donne lottano anche per salvare quel po’ di bellezza che si può trovare in un mondo fatto di roulotte squallide, immondizia, stupri, aborti, botte e malanni. Magari una bellezza col trucco un po’ pesante, la tequila nei bicchieri di plastica, i festoni di velina d’un compleanno su cui incombe la memoria d’un figlio o fratello da piangere. Lo si scorge nella bellissima scena della ‘quinceañera’ di Maya, sorella di Lukas, forse la figura che meglio incarna la speranza di riscatto.

Maya non l’ho inventata, l’ho proprio vista: ci sono tante ragazzine in Texas che lottano per i condannati a morte, al punto che il titolo del mio primo documentario sul tema è ‘Non ammazzate mio padre’. Queste figlie e sorelle di condannati hanno creato un movimento di protesta che porta la lotta contro la pena di morte davanti alle corti supreme statali e federale, e perfino presso le istituzioni internazionali. Spesso le madri dei condannati a morte tentano di tenere fuori dalla coscienza pubblica la loro storia, per evitare che gli altri famigliari ne subiscano lo stigma, a scuola come al lavoro. I figli invece rispondono alla necessità di lottare per i propri cari, finendo per mobilitare anche le stesse madri, oltre a parenti e amici. In questo senso, portano allo scoperto le proprie rivendicazioni di giustizia e umanità.

Il libro mette anche in evidenza la natura profondamente razzista della pena di morte negli Usa. Va osservata una cosa, però: se gli afroamericani (circa il 13% della popolazione americana) paiono aver trovato una voce più forte con l’affermazione del movimento Black Lives Matter, lo stesso non si può dire per i ‘latinos’ (oltre 18%). Come mai?

Non ne sono sicura, ma forse è perché si tratta di storie diverse: da una parte un’ingiustizia che si trascina dai tempi degli schiavi, trascinati in catene dall’Africa all’America; dall’altra i latinos che invece sono arrivati dopo e poco per volta, restando all’inizio nelle loro comunità e senza far sentire la loro voce, magari anche per una certa insicurezza. Figure ai margini, che i bianchi vedono quasi solo da lontano, come giardinieri o addetti alle pulizie. Oggi però, anche per via di una crescita demografica che li sta portando a essere sempre più rilevanti per la politica e la società americana, i numeri gli fanno capire che possono avere sempre più voce in capitolo. Ma in effetti persiste ancora qualcosa di quella subordinazione, perfino rispetto ad altre minoranze come quella asiatica.

Quella di Lukas e dei suoi cari è infine una storia di migrazione, ben esemplificata dalla vicenda di zia Ynez, da anni alla ricerca del fratello minore Abel, disperso durante il tentativo di raggiungere gli Usa, o almeno dei suoi resti. C’è qualcosa che accomuna chi per salvarsi attraversa il Rio Grande e chi solca il Mediterraneo?

Questo è un altro aspetto delle realtà che ho incrociato come documentarista e che continuo a seguire, visitando le pagine che riportano foto e informazioni sui dispersi al confine tra Messico e Usa, nella speranza che li si possa ritrovare: decine di migliaia di persone, ciascuna con la sua storia struggente. Io stessa poi vengo da un Paese di diaspora, proprio il 10 agosto è ricorso il trentaduesimo anniversario dello sbarco in Italia della Vlora, divenuto simbolo dell’esodo, per certi versi biblico, degli albanesi. Anche in quel caso la reazione fu di rifiuto e discriminazione: eravamo i neri dell’Europa, lo siamo stati finché altri immigrati da altri Paesi non hanno preso il nostro ‘posto’ nell’opinione pubblica e nel dibattito politico. Ynez e la sua amica Falma, appunto albanese, portano con sé l’universalità di certe storie: fuggire in cerca di una vita migliore, vedere i propri cari dispersi, lottare e affrontare l’angoscia di chi non ha neppure un cadavere da piangere – una qualche occasione di ‘closure’ – e resta bloccato nell’allucinante impossibilità di elaborare il lutto.

La nave di Teseo