Microchip, come l’Europa cerca di risalire sul treno perso

La produzione è nelle mani di un manipolo di Paesi asiatici. Con il Chip Act ora l’Ue getta le basi di una politica industriale dei semiconduttori.

Si fa presto a dire che con il Chip Act da 45 miliardi di euro abbiamo finalmente una politica industriale dei semiconduttori per l’Europa. Vero. Ma quali chip? Di che tipologia? Per quali scopi?

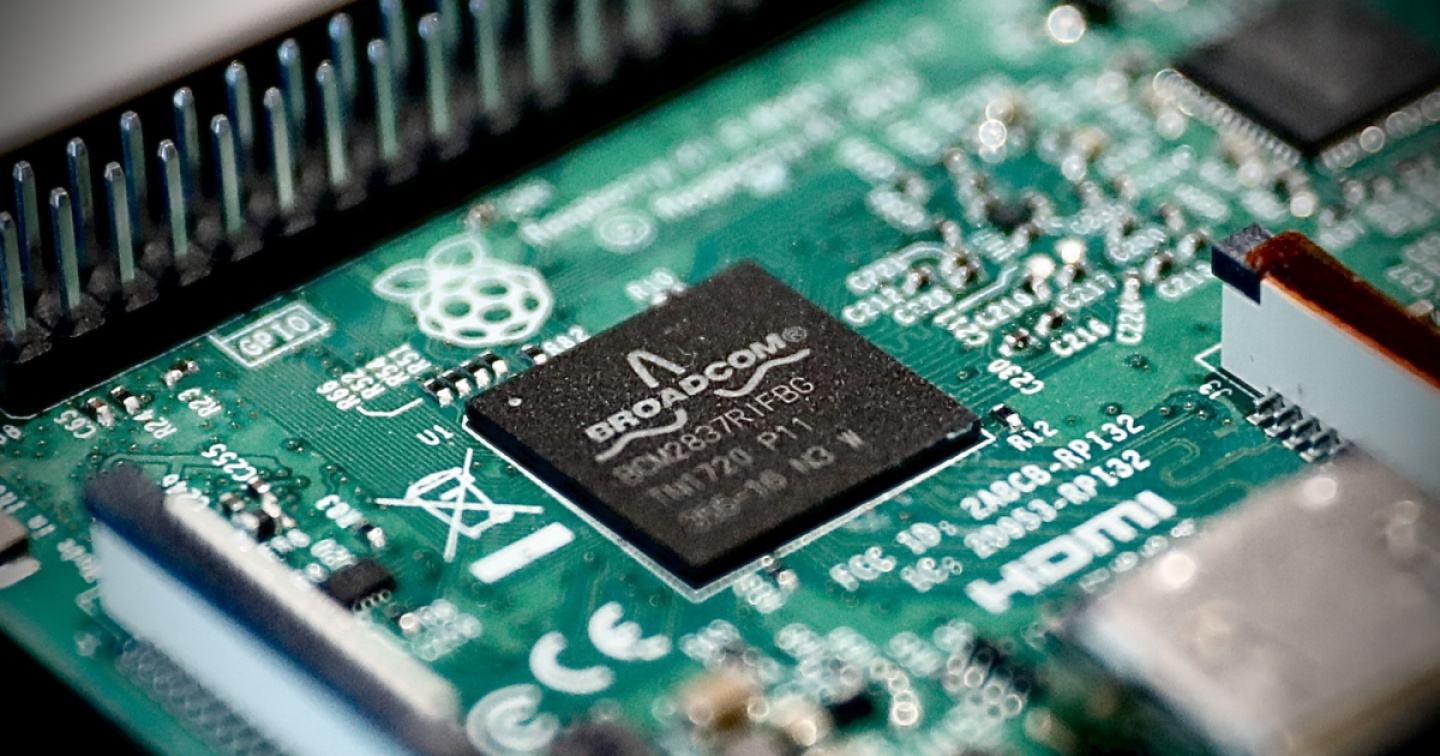

Chip vuole dire tutto e niente: il termine racchiude una amplissima famiglia di circuiti integrati la cui produzione è sostanzialmente in mano a un oligopolio: oltre alla Corea del Sud è dominata da una certa Taiwan che non a caso si trova in mezzo alle tensioni tra Cina e Usa. La linea di produzione di un microprocessore o di un circuito integrato richiede circa 1.500 passaggi. Saranno pure piccoli, ormai al livello di 2-3 nanometri, ma restano una delle cose più complicate da produrre. La vera domanda da farsi è che tipo di chip richiede l’esigenza industriale dell’Europa.

Il 65% della domanda arriva da tecnologia (smartphone, pc, laptop, tablet), telecomunicazioni, datacenter e prodotti di consumo dove, come è ormai noto, l’elettronica è entrata in maniera definitiva. Il restante 35% è la domanda che arriva dall’automotive e dalle esigenze industriali (robot industriali, industria 4.0, processi di produzione automatizzati). Di cosa è fatta l’economia europea? Più della seconda voce che della prima: perduta Nokia la tecnologia viene assemblata in Asia. E anche il processo di re-shoring è lento e comunque ondivago.

L’industria europea dell’automobile, nonostante i rallentamenti e la trasformazione del settore, è ancora un pilastro che dà occupazione a una massiccia percentuale di famiglie. Ed è vero che, come denunciato da diverse case automobilistiche, il rallentamento nella produzione è più legato al cosiddetto chip-shortage, la carenza del prodotto, più che da un rallentamento della domanda causato dalla crisi economica e dall’inflazione.

Ma di che chip ha bisogno questa industria? In una automobile possono entrare anche 1.000 chip e di livello molto diverso: i sistemi di guida assistita richiedono per i sensori esterni chip molto affidabili e complessi. Ma in generale il ciclo di mercato delle automobili non è certo quello degli smartphone con un nuovo modello ogni 10-12 mesi che tende a mandare in cantina la generazione precedente. Il risultato è che in questo mondo vengono usati chip tendenzialmente obsoleti, come ha spiegato il professore dell’Università di Berkeley Alberto Sangiovanni Vincentelli che in questi giorni ha ricevuto il dottorato honoris causa in ingegneria elettronica dall’Università Tor Vergata.

Per l’Europa è importante non confondere le ambizioni con le necessità reali. È vero che dobbiamo recuperare una capacità manifatturiera di questo cuore tecnologico, una capacità che abbiamo perso per la solita mancanza di visione.

Negli anni Novanta Europa e Usa controllavano circa il 70% del mercato dei chip. Oggi l’Europa è al 9% circa. Gli Stati Uniti al 12%. Anche il Giappone ha fatto lo stesso errore: pensare che il chip fosse una commodity. Così la sua fetta di mercato è scesa 20% al 15%. La Cina è passata da zero al 15%. Taiwan al 22%. La Corea del Sud al 21%. Le famose tigri del Sud Est asiatico che, negli anni Novanta, erano un caso di studio nei testi di macroeconomia oggi sono dei dominatori anche grazie al fatto di aver compreso che non bisognava solo assemblare, ma occuparsi delle parti più intime della tecnologia. Tsmc, la Taiwan Semiconductor Manifacturing Company, è il dominatore mondiale dei semiconduttori sotto i 28 nanometri.

Basterebbe ricordare che già nel 1987, in epoca pre-esplosione dei chip, Deng Xiaoping ammoniva: «I Paesi arabi hanno il petrolio, ma la Cina ha le terre rare». Quando si dice una politica chiara: ancora oggi la Cina controlla oltre il 90% delle miniere di terre rare, alla base della tecnologia, e le tiene sostanzialmente per sé.

L’errore

L’Occidente ha invece commesso l’errore di guardare troppo oltre: è vero che Italo Calvino già nel 1985 nelle sue Lezioni americane ricordava che il software avrebbe dominato l’hardware. Ma abbiamo dimenticato che la virtualizzazione può trovare un collo di bottiglia nel rallentamento delle supply chain dell’hardware, come abbiamo riscoperto durante il lockdown.

A voler guardare ancora più indietro avevamo già tutti gli indizi per capirlo. Sono in pochi a ricordare che le schede perforate, ben prima di diventare il «software» dei computer, erano nate come software dei telai meccanizzati Jacquard dell’Ottocento: le schede perforate permettevano alle macchine di lavorare su diverse trame per i tessuti, seguendo lo schema dei forellini.

Da lì le schede perforate vennero poi usate nel 1890 per velocizzare i censimenti grazie a un ingegnere di nome Herman Hollerith che sarebbe poi passato alla storia per aver fondato la Ibm. Tutto torna. Il legame tra industria europea e tecnologia deve rimanere al centro della politica industriale del Continente. Altrimenti rifaremo lo stesso errore: per inseguire il microprocessore «made in Europe» per i super computer lasceremo indietro tutte le altre attuali fonti di crescita e occupazione.