E voi allora, cosa cercate?

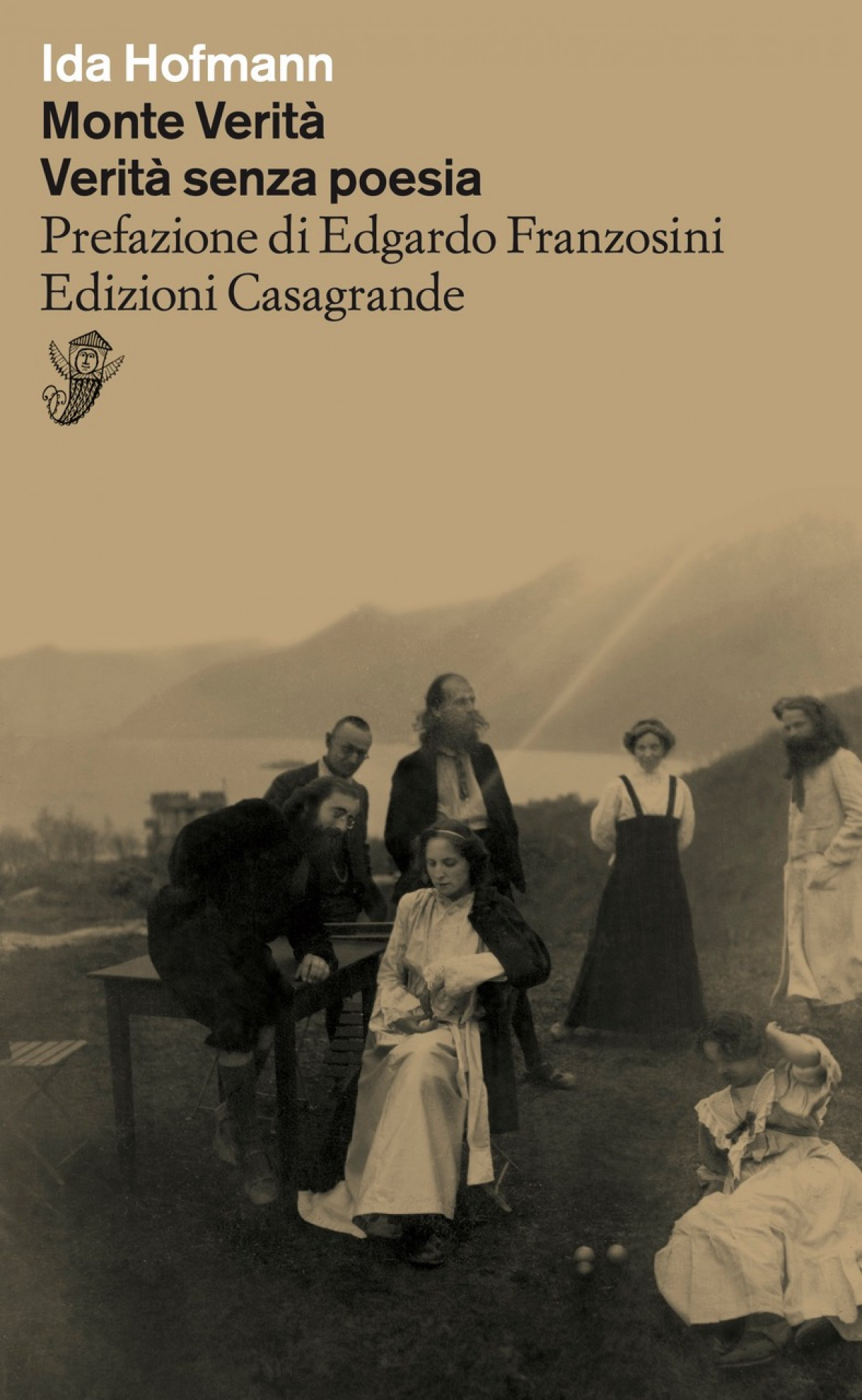

Pubblichiamo un estratto dalla prefazione di ‘Monte Verità. Verità senza poesia’, la cronaca del 1906 di Ida Hofmann, ora nella doppia edizione Casagrande

I.

«E voi allora, cosa cercate?». È questo il titolo che René Daumal avrebbe voluto dare al settimo, conclusivo capitolo de Il Monte Analogo, il suo «romanzo di avventure alpine non euclidee». Capitolo che la morte gli permise solo di immaginare. Il libro, come si sa, racconta la spedizione di un gruppo di eterogenei viaggiatori verso un lontano luogo dell’emisfero sud del mondo dove sorge una misteriosa montagna, e poi, una volta giunti ai suoi piedi, la scalata che tentano di intraprendere per raggiungerne la vetta, mondo ideale e luogo simbolico della conoscenza e della rinascita spirituale.

La stessa domanda la si sarebbe potuta rivolgere a ognuno dei componenti di quella schiera multiforme e composita di uomini e di donne che, dall’inizio del secolo passato, e lungo un arco di tempo durato almeno trent’anni, si affacciarono sulla sponda svizzera del Lago Maggiore, nel lembo più meridionale del Canton Ticino, diretti verso la collina della Monescia, ribattezzata Monte Verità (montagna, a differenza di quella di Daumal, geograficamente esistente e dalla sommità facilmente accessibile), come verso un luogo nel quale tutti i modi e gli stili di vita alternativi potevano essere sperimentati, dove le fantasie religiose e le originalità di ogni tipo avrebbero avuto la possibilità di manifestarsi e di esprimersi.

Qualcuno, senza avere la pretesa, credo, di riuscire a menzionarli tutti, si è azzardato a compilarne un elenco, ordinandolo, diciamo così, per grandi categorie. E dunque: vegetariani, teosofi, antroposofi, anarchici, occultisti, astrologi, naturisti, adoratori del sole, digiunatori, rabdomanti, evocatori di demoni lunari, massoni, esperantisti, maghi bianchi, maghi neri, dadaisti e via dicendo. Gente che si potrebbe definire, come scrisse, con una punta di ironia, o forse con fraterno apprezzamento, Robert Musil, «dal punto di vista spirituale, intraprendente». Altri parleranno di loro come degli adepti di una vera e propria «officina del contra-mundus», di audaci sperimentatori di «un laboratorio di civiltà perfezionata», formidabili figure di un «vivente gabinetto delle meraviglie». Senza scordare chi li liquiderà con l’espressione: «l’internazionale psicopatica», bollandoli come individui tutti, più o meno, in preda a una forma di disordine o di inquietudine mentale: debole in alcuni, più accesa in altri. E chi, con l’intenzione di dare risalto agli aspetti più eccentrici e bizzarri dell’intera faccenda, racconterà di gente che si coricava a dormire sotto coltri di foglie e che per rincalzare il proprio letto usava zappa e rastrello. Che aveva abolito i bottoni per sostituirli con noccioli di pesca, ghiande e gusci di noce. Che aveva individuato come obiettivo della propria rivolta la radicale trasformazione dell’ortografia (maiuscole, minuscole, accenti, apostrofi, punti, virgole, parentesi erano considerati limitazioni allo sviluppo della personalità) e della calligrafia (pance e gobbe delle b, delle q ecc. erano ritenute solo delle convenzioni). Che «curava le ferite», così riferisce Hugo Ball, guida e teorico del movimento dadaista, «con impacchi di ali di farfalle».

II.

Cosa cercassero coloro che, formando il primo nucleo di quella comunità, prepararono il terreno per ciò che diventerà, in seguito, il Paese di tutte le utopie – e come tale, secondo molti, la culla di tutta la cultura alternativa e underground del Novecento – ce lo racconta, in questo libro, Ida Hofmann, che di quella avventura fu una delle protagoniste assolute. Quando, nel 1906 – ancora nel pieno di quell’esperienza che sarebbe durata, per lei, fino al 1920 –, pubblicò Monte Verità. Verità senza poesia, il suo proposito credo fosse duplice. Innanzitutto rievocare le circostanze nelle quali era nata, ed era attecchita, quell’esperienza. In secondo luogo, e l’intenzione era già evidente nel titolo, spogliare la vicenda da qualche eccessiva idealizzazione. Liberarla da quelli che riteneva, come vedremo, dei pericolosi equivoci, ridimensionando il fervore di alcune interpretazioni, correggendo l’errore, a suo dire, di alcuni atteggiamenti.

Tutto ebbe inizio, racconta, verso la fine dell’Ottocento, a Bled, cittadina dell’Alta Carniola, all’epoca provincia slovena dell’impero austro-ungarico. In quella località, sulla riva di un lago e al fondo di una vallata alle cui spalle si innalza un panorama di montagne alte e severe, un medico svizzero di nome Arnold Rikli aveva, qualche tempo prima, creato un moderno complesso di alloggi che aveva chiamato Naturheilanstalt (stabilimento di cura naturale), dove praticava nuove terapie fondate sul principio: «L’acqua è utile, l’aria di più, e la luce ancor di più». La fama del dottor Rikli e della sua casa di cura aveva raggiunto Ida a Cettigne, allora capitale del Montenegro. Nata in Sassonia, aveva, in gioventù, studiato al conservatorio di Vienna. A Cettigne impartiva lezioni di pianoforte ai figli dei membri della comunità russa residente in città. In precedenza era stata, sembra, insegnante della principessina Anastasia, nel periodo in cui la regina Milena del Montenegro conduceva una personale battaglia per introdurre nelle abitudini semplici e un po’ rustiche della sua corte quelle che lei considerava «usanze di civiltà», e che comprendevano, a suo parere, oltre all’insegnamento della lingua tedesca, il tè all’inglese, la lettura del giornale e, appunto, le lezioni di musica. A Bled Ida fa la conoscenza di Henri Oedenkoven. Il padre di Oedenkoven è un industriale di Anversa, facoltoso e onorato, al quale un giorno Henri, dopo avergli confessato di avere la sifilide («una malattia quasi mortale» la descrive, con qualche pudore e senza specificare troppo, Hofmann), aveva annunciato di volerla curare con regole vegetariane di alimentazione, con la ginnastica all’aria aperta e con il nudismo; poi lo aveva informato di avere intenzione di abbandonare per sempre casa, famiglia e azienda. Oltre al fatto di riconoscere entrambi alla natura formidabili virtù rigeneratrici e purificatrici, e al corpo umano, se educato, inesauribili risorse, ben presto Ida e Henri scoprono di avere in comune anche lo stesso sentimento di avversione per il progresso scientifico, l’inurbamento, il mercantilismo capitalista e per la nascente civiltà industriale.

Quando, qualche tempo più tardi, lasciata Bled, entrano in contatto con Karl e Gustav Gräser, iniziano a coltivare insieme il progetto della creazione di una colonia che sia innanzitutto una comunità, e che raccolga tutti coloro per i quali il concetto di «ritorno alla Natura» non significhi soltanto diete frugivore, esercizi fisici, bagni di sole e corse nella rugiada, bensì l’aspirazione a un radicale cambiamento di vita, la proiezione verso l’orizzonte supremo della conoscenza di sé e della individuale, interiore trasformazione spirituale.

I fratelli Gräser sono originari di Kronstadt. Tra la nebbia e il gelo di una città considerata tra le più austere di tutta la Transilvania, i due trascorrono una vita che ha poche analogie con quella, assennata e malinconica, dei loro concittadini. Negli anni dell’adolescenza e della prima giovinezza, Gustav ha dipinto quadri e scolpito statue nel legno e nel marmo. Un giorno una visione estatica – che egli ha saputo descrivere solo come «frammentaria e incandescente» – lo ha indotto a squarciare con un coltello tutte le sue tele e a distruggere a colpi di ascia e di martello, una dopo l’altra, tutte le sue statue. Detesta ogni aspetto della vita normale. È nemico, dichiara, «di tutto ciò che è comune, ordinario, solenne». Ha cambiato il proprio cognome da Gräser in Gras (erba) e utilizza, come biglietto da visita, steli di lupinella. Proclama di voler individuare quel che descrive come «il nucleo coerente che si nasconde nel disordine del mondo» e di voler aiutare a guarire tutti gli uomini che, a causa di quel disordine, «disperatamente soffrono». Il fratello Karl, da parte sua, è stato, un tempo, ufficiale dell’imperiale esercito austro-ungarico.

Assegnato alla difesa della piazzaforte di Przemyśl ha dato vita, assieme ad altri alti ufficiali, a una lega segreta, chiamata con il nome spavaldo e imperioso di «Ohne Zwang», vale a dire «Senza costrizioni». Una sera, durante una riunione – presieduta com’era consuetudine dal membro più illustre di quel circolo tanto esclusivo, Leopoldo Ferdinando arciduca d’Asburgo-Lorena –, Karl aveva annunciato di voler piantare l’esercito. La vita militare gli procurava ormai, aveva detto, «solo disgusto». Raggiunto il fratello a Kronstadt, i due avevano, di comune accordo, preso la decisione di rinunciare alla cospicua eredità famigliare, e di incamminarsi, in povertà, lungo quella che entrambi definivano «la via della luminosa felicità, del riposo e della pace in seno alla natura». Al gruppo si aggiunge Charlotte Hattemer, detta Lotte, una biondina minuta e fragile, cresciuta in una famiglia berlinese, tradizionalista e devota. Lunghe ciocche di capelli le nascondono il viso lasciandole scoperto un naso e un mento curiosi e inquieti. Quel che non è riuscita a cancellare dell’educazione che le hanno impartito i genitori è una predisposizione alle forme più eccessive di misticismo. Con il cuore già traboccante d’amore per il genere umano, Lotte si prefigge di allargare la propria natura spirituale, di espanderla verso quello che chiama «un oceano di amore e di misericordia che abbraccia tutto il creato». Per questo motivo, forse non solo le persone, ma anche gli animali, gli alberi e persino gli oggetti, le appaiono talvolta, dice, «circonfusi di luce». [...]