Aprire la finestra della poesia

Alberto Nessi: ‘Una poesia è un essere vivente, prima di essere un assemblaggio di parole. Qualcosa che sfugge alla nostra completa comprensione’

Solo i poeti rinnovano il mondo, dice Apollinaire in un verso del ‘Poème lu au mariage d’André Salmon’ del 13 luglio 1909. E nell’aprile del 1913 pubblicherà il libro che apre la strada alla poesia moderna: ‘Alcools’, deriso al suo apparire come un insieme di oggetti eterocliti raccolti da un brocanteur. E invece è il libro che, almeno in Francia, dà il via, insieme con ‘Les Pâques à New York’ di Blaise Cendrars, al Novecento in poesia.

Ma cosa voleva dire rinnovare il mondo, all’inizio del secolo scorso? Voleva dire lasciarsi alle spalle il parnassianesimo degli adoratori di statue e camminare per le strade di Parigi con il cuore in subbuglio. Sul piano formale, voleva dire sopprimere la punteggiatura, comporre "calligrammes" disegnando con le parole la pioggia che cade o il cappello dell’innamorata, cantare i seni della donna amata mentre in trincea scoppiano gli obici della prima guerra mondiale, come in Apollinaire. Per i poeti italiani significava rifiutare l’estetismo dannunziano per allearsi con quello di Marinetti: il quale finirà, purtroppo, per fare l’elogio della guerra, dire delle idiozie, diventare fascista e Accademico d’Italia.

*

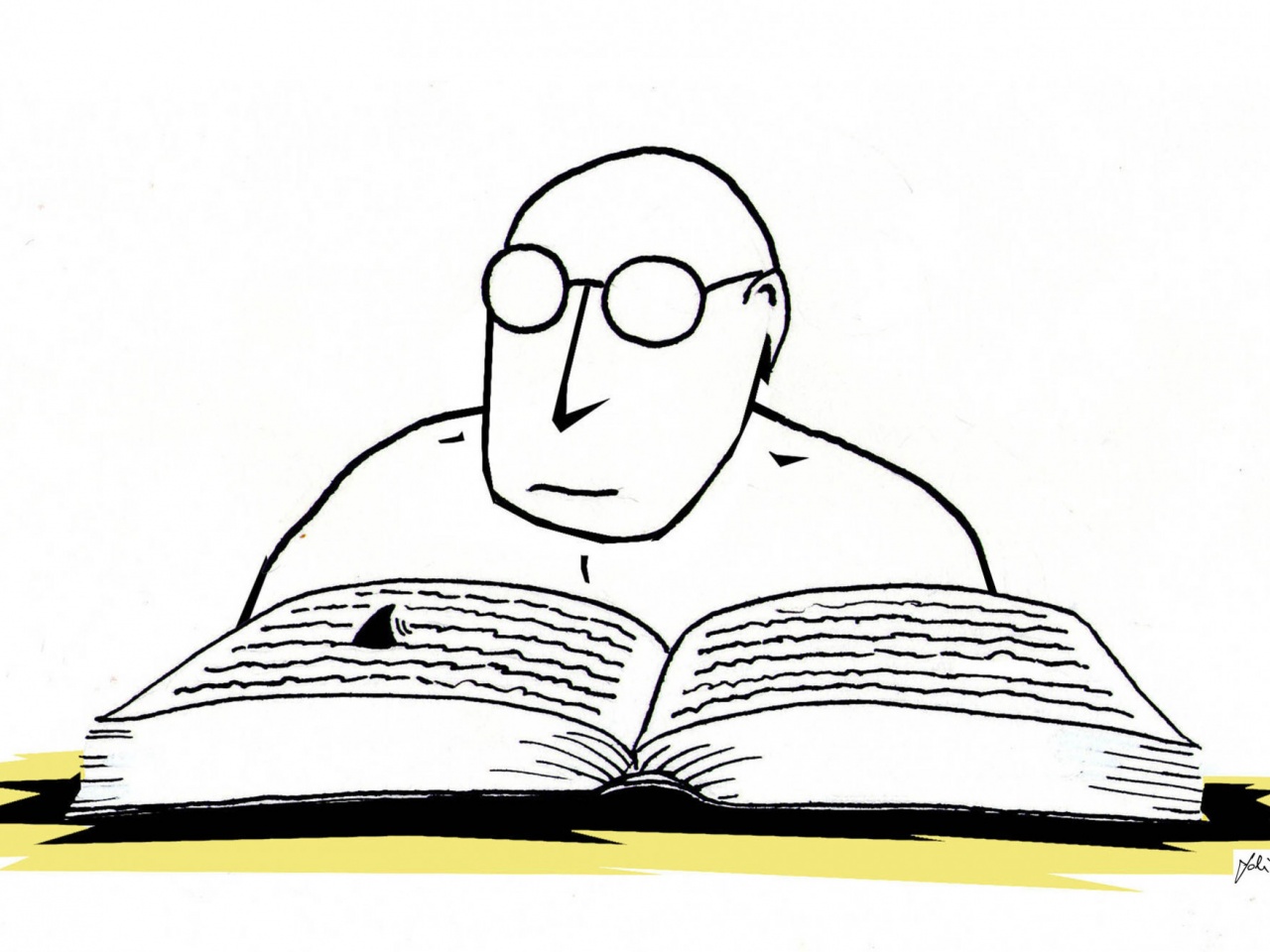

Una poesia è un essere vivente, prima di essere un assemblaggio di parole. Qualcosa che sfugge alla nostra completa comprensione, così come una donna o un uomo o un bambino, che non finiamo mai di conoscere. A chi la accusa di oscurità, si potrebbe rispondere con le parole di James Joyce, di cui ricorre quest’anno il centenario della pubblicazione dell’‘Ulysses’: "Voi trovate le mie parole oscure. L’oscurità l’abbiamo nell’anima, non credete?".

Ogni volta che lo leggiamo, il testo poetico cambia un po’, perché un po’ cambia il nostro modo di essere e dunque di leggere. La creatura non ci sembra mai la stessa: una foglia qua, un ramo spezzato là, un’ombra che ci era sfuggita. Così il volto della persona amata, ogni volta che lo guardiamo e cambia il nostro stato d’animo. Hai un bel contare le sillabe, fare l’analisi metrica, riconoscere le metafore! Ci sarà sempre qualcosa che ti sfugge. Qualcosa di affascinante, misterioso, sorprendente. Come le rughe ti sorprendono nel viso della persona che invecchia. Come il bagliore che appare in cielo quando non lo si aspetta. Se il testo non sorprende, vuol dire che non è poetico.

Ma come dev’essere una poesia, per sorprendere? Deve avere versi brevi o lunghi, essere chiara come l’acqua o scura come l’ombra, trasparente come un velo o torbida come il fango? La domanda è mal posta, con quel "deve". Nel giardino della poesia non esiste il "deve". In quel giardino regna la biodiversità: la rosa convive con l’avena selvatica, la pianta carnivora con il calicanto, l’orrore con la malinconia. Se poi è tradotta da una lingua straniera, le cose si complicano: perché una poesia tradotta è come il rovescio di un tappeto, una musica eseguita su una tonalità diversa da quella originale, un liquore distillato da un altro alambicco.

*

Rileggendo ‘La tecnica dell’immaginario’ di W.C.Williams colpisce l’affermazione: noi poeti "giochiamo alle pulci ammaestrate con le sillabe". Facile sbarazzarsi di una simile boutade, ma è meglio pensarci su e porsi qualche domanda: dov’è andata a finire, la poesia, dopo gli anni ruggenti delle avanguardie? Vediamo di chiarire le cose con una rapida carrellata (e mi scuso per lo schematismo, le semplificazioni).

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento assistiamo a un succedersi di movimenti che rinnovano la poesia europea: è Baudelaire a coniare la parola "modernità" e a scoprire nella metropoli una luciferina bellezza. Pur rispettando la metrica tradizionale, il poeta parigino getta lo scompiglio tra i benpensanti, tanto da essere processato per ‘Les Fleurs du mal’. Poi Rimbaud rincara la dose. Nasce il verso libero; la tecnica e la civiltà delle macchine portano aria nuova nel campo delle arti: asimmetrie, dissonanze, inquietudini. E ciò non manca di influenzare la poesia.

Facendo un balzo acrobatico di un secolo, incappiamo nel Gruppo ’63, nella neoavanguardia che si proponeva di gettare sassi nell’acqua stagnante della provincia e di rinnovare alla radice il modo di scrivere, ma che poi spesso finì per cadere nell’accademia, nel formalismo, nella maniera. E ai nostri giorni? C’è di tutto: lirismo, poesia narrativa, neometricismo, Slam Poetry… Ma si può dire, generalizzando, che negli ultimi decenni non c’è stato un ritorno all’ordine bensì, piuttosto, il tentativo di ristabilire un legame tra la parola poetica e il mondo, di ridare diritto di cittadinanza alla sensibilità per la realtà sociale.

Mentre i simbolisti, fin dalla fine del secolo decimonono, hanno portato la poesia ad altezze rarefatte mai raggiunte, puntando sulla srealizzazione, l’enigma, l’assoluto, oggi la poesia, attraversati i terremoti formali del Novecento, è tornata a inseguire il reale. Ma è un inseguimento che passa attraverso immaginazione e finzione. Come dice Fernando Pessoa: "Il poeta è un fingitore. / Finge così completamente / che arriva a fingere che è dolore / il dolore che davvero sente". Sembra una contraddizione: fingere e, insieme, sentire. Ma non è così: l’immaginazione aiuta il poeta a costruire una realtà più vera.

Meglio uscire, però. Guardarsi in giro, tenere gli occhi ben aperti, posare lo sguardo sulle cose del mondo e sul nostro prossimo: perché il pensiero poetico può essere fecondo solo a contatto con l’altro da sé, reale o apparente, afferma Antonio Machado. Occorre coltivare la virtù dall’attenzione, per poter sorprendere con la parola poetica. Oppure si può stare a casa e guardare dentro se stessi, ma non dimenticare di aprire la finestra, ogni tanto: affinché l’essere vivente che si chiama poesia possa respirare e far respirare il lettore. Se lettore ci sarà.