‘Rock is the answer’, le parole della musica ci salveranno

Aneddoti, meditazioni, riflessioni di 150 grandi confessatisi a Massimo Cotto. Perché ‘il rock ha ancora le risposte. Sono solo cambiate le domande’

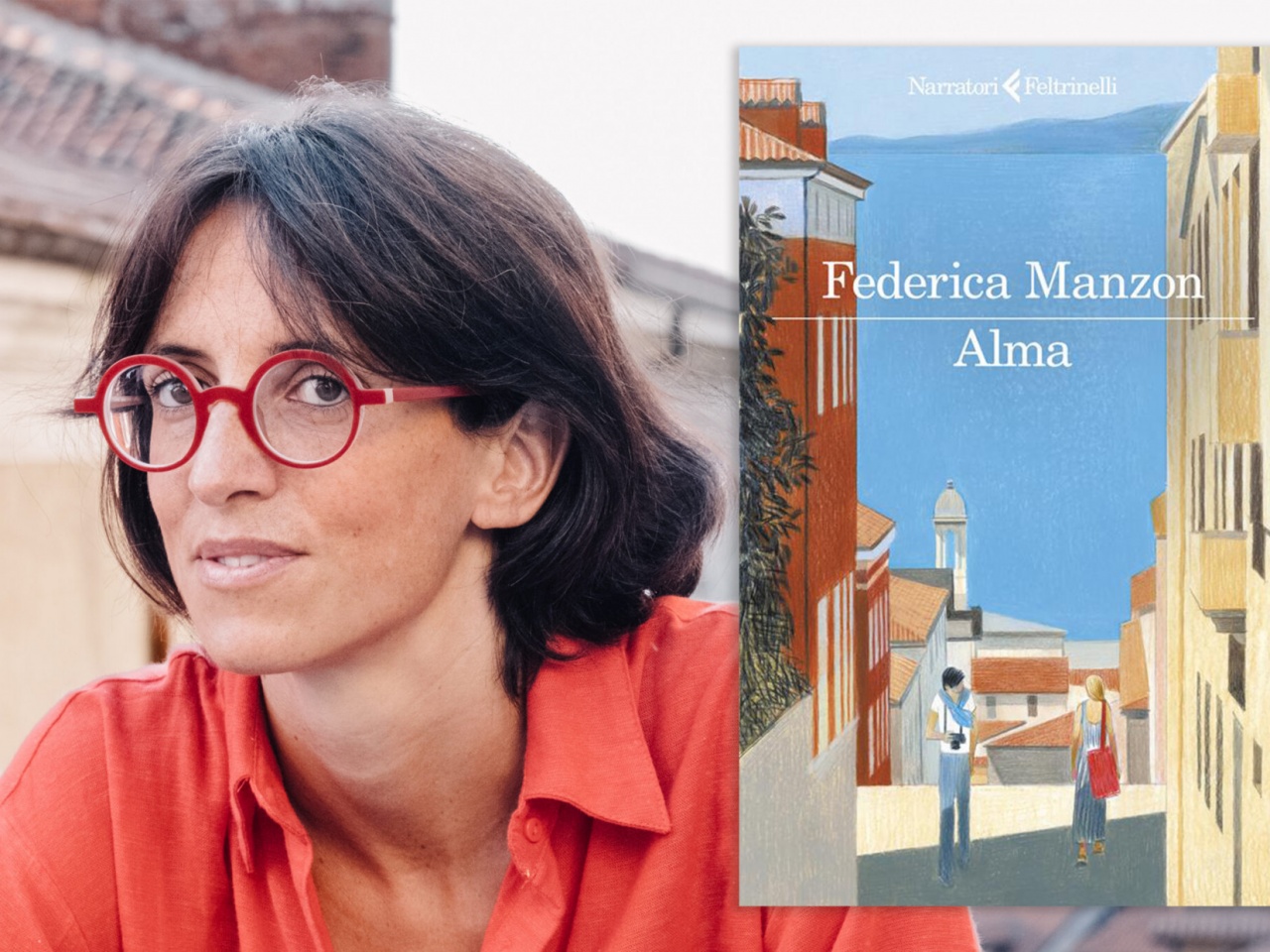

Il titolo del libro è liberamente tratto da ‘Mind Games’ di John Lennon; l’introduzione, da Emily Dickinson: “Che il rock è tutto quello che c’è, è tutto quello che sappiamo del rock”. Per dire del nuovo libro di Massimo Cotto abbondiamo di citazioni perché il suo è, anche, un libro di citazioni. Ma non le citazioni di altri, bensì gli estratti di una vita d’interviste, le sue, con i grandi della musica. Deejay, giornalista, autore, scrittore (le vite di Pelù, Ligabue, Fossati, Patty Pravo, Irene Grandi e i Nomadi sono cosa sua), Cotto ha raccolto nelle oltre 400 pagine di ‘Love is the answer’ (Marsilio) l’insieme di aneddoti, meditazioni, riflessioni di oltre 150 artisti, regolate da 365 parole (con relativa canzone di riferimento), incanalate su 12 temi, uno per ogni mese dell’anno. Più facile a leggersi che a dirsi, a parlare sono Mick Jagger, Chris Cornell, David Bowie, Patti Smith, Paul Simon, Lou Reed, Elton John, Brian Eno, Chris Martin, Billy Joel, Sting, Madonna, Peter Gabriel, Marianne Faithfull, Ray Charles, Joni Mitchell, Robert Plant, Randy Newman, Robert Smith, Noel Gallagher, Leonard Cohen, ma anche Wim Wenders e Tom Hanks. E altri 127. Circa.

Nato durante il secondo lockdown perché il primo è servito per ‘È andata così’, libro a quattro mani con Ligabue, ‘Rock is the answer’ è la seduta analitica che segue ‘Rock Therapy - Rimedi sotto forma di canzone per ogni malanno o situazione’, «che partiva dal presupposto che una canzone non può più cambiare il mondo, ma può aiutarti a guarire dai tuoi piccoli e grandi mali quotidiani», ci spiega l’autore. E il potere terapeutico del nuovo libro, la botta emotiva che genera, è un Marshall alzato a palla...

Massimo Cotto, ci spieghi questo libro?

L’editore mi ha chiesto un seguito per ‘Rock Therapy’ e io sono partito da un altro presupposto: se pensiamo che le canzoni possono cambiarti la vita, perché non lo possono fare le parole dei loro autori? In questi anni ho avuto la fortuna d’incontrare artisti che mi hanno raccontato un po’ della loro vita e mi sono ritrovato a pensare a ciò che mi avevano detto. Siccome sono un archivista, siccome tengo via tutto, ne ho selezionati 150 e di loro ho preso le cose che credo possano avere un valore universale.

Nella prefazione scrivi che il libro non contiene aforismi, ‘la frase fulminante’. Io gli aforismi li vedo, è solo che sono lunghi…

È vero. Quello che gli artisti mi hanno detto racchiude il senso del nostro quotidiano, certamente. È che siamo ormai abituati a pensare che l’aforisma debba essere rinchiuso in poche parole.

Di alcuni esistono estratti molto ampi: Solomon Burke, Ben E. King, Noa...

... Rufus Thomas, Doc Pomus, grandi nomi per gli amanti della musica e magari meno noti al grande pubblico, dei quali ho voluto ricreare quel periodo magico e forse irripetibile in cui il rock era anche innocenza. Oggi è difficile spiegare a un ragazzo, per esempio, che la generazione prima della mia trovava i dischi solo nei negozi di elettrodomestici. Ecco, mi sembrava brutto privare il lettore di quel mondo ‘da favola’ soltanto per sintetizzare.

“A Napoli una ragazzina saputella disse a Edoardo Bennato che traspariva dalle sue canzoni l’amore per Jerry Lewis. Edo la guardò di traverso, poi disse: «Perché, le mie canzoni fanno ridere?»”

A parte saper distinguere il pianista dal comico, come si riesce, all’interno di un’intervista, a entrare così nel privato?

Oltre a un po’ di fortuna, uno dei requisiti principali è prepararsi. Anni fa intervistammo Natalie Merchant dei 10’000 Maniacs e un collega le chiese: “Tutte queste canzoni sono nate alla chitarra?”. E lei: “In questo disco c’è solo pianoforte”. Al di là della preparazione, lo spartiacque può essere la domanda sull’infanzia: se vedi che si aprono e si raccontano, allora è possibile che tu sia riuscito a instaurare un rapporto di fiducia. Se invece ti arriva del politically correct, allora c’è ancora strada da fare. Paradossalmente, il libro più bello che io abbia mai scritto non l’ho mai pubblicato: sono molto amico di Francesco Renga e forti di questo legame abbiamo scritto un libro insieme; poi lui ha letto le bozze e mi ha impedito di pubblicarlo perché s’è accorto che l’essersi fidato ciecamente di me lo aveva spinto a dirmi cose che una volta lette suonavano troppo intime.

Uscirà mai?

L’accordo tra di noi è che io potrò pubblicarlo solo quando lui sarà morto. Ma Francesco sa che morirà dopo di me, e quindi il libro non uscirà mai.

Peter Gabriel che ti parla del suo percorso di analisi, Elton John che ti confessa tutte quante le sue dipendenze: più intimi di così…

Quello di Elton John è l’esempio classico di come l’intervista possa nascere in un modo e diventare altro. A Verona, a un certo punto, lui iniziò a raccontarmi la sua odissea, arrivando a piangere. La Polygram di allora comprò l’intervista per inviarla come comunicato stampa ai giornalisti nel mondo. Non avrei mai pensato che saremmo scesi così in profondità, porre domande private può riaprire porte che spesso gli artisti preferiscono lasciare chiuse. Elton John è persona meravigliosa, a parte forse una volta a Oslo, seduti in un taxi: aveva litigato, mi sembrava strafatto, e non disse una sola parola. Ma da quando si è disintossicato è cambiato.

“Sì, (Keith Moon) mangiava i fiori. Una volta ho provato a farlo anch’io. Ero furente con lui, così ho detto: «Okay, pensi di essere il migliore di tutti solo perché mangi fiori? Guarda, so farlo anch’io». A momenti muoio soffocato” (Pete Townshend, The Who)

Nel libro c’è tanto materiale per gli psicologi, oltre che per i musicologi…

È che siamo abituati a pensare che la rockstar sia l’uomo che ha tutte le risposte e invece è prima di tutto l’uomo più fragile che possa esserci, anche solo perché su quella fragilità ha costruito il suo percorso artistico. Ciò che indossa quand’è in scena è quella che Michael Hutchence degli Inxs chiamava “la giacca dell’ego”, ma poi arriva il momento in cui deve scendere dal palco. In molti mi hanno raccontato di quanto sia difficile sapere che i fan li vedono come dei portavoce e loro invece hanno già abbastanza problemi a regolare la propria di vita, figuriamoci quella degli altri. Ogni tanto mi chiedono come sia possibile che gente come Chester Bennington o come Chris Cornell, che avevano tutto, e che erano anche delle belle persone, si siano tolti la vita. Mi chiedono perché l’artista, per definizione, dà da mangiare agli altri ma poi muore di fame.

Non c’è la data delle interviste: la ricerca di una collocazione spazio-temporale dei tuoi incontri è quanto meno stimolante.

Si tratta di una scelta. Il principio di base per me era che tutto quello che mi hanno detto potesse sopravvivere anche senza datazione. Sono pochi i casi, ma ho evitato tutte quelle frasi magari bellissime ma circoscritte a un determinato momento, oggi non più valide. Un esempio: con Paolo Conte scrissi il libro ‘Fammi una domanda di riserva’, dove presi tutte le interviste fatte con lui negli anni e tolsi le domande. Conte mi cancellò una ventina di pagine, scrivendone altre ex novo, dicendomi che oggi non avrebbe mai detto quelle cose. Tornando a ‘Rock is the answer’, volevo che le cose dette nel libro fossero valide a prescindere.

“Mick Jagger presentò Simon (Le Bon) a Bob Dylan. Bob disse: «Hi, nice to meet you», e poi corse via, forse in bagno a lavarsi la bocca con il sapone. O a sputare dietro l’angolo...” (Duran Duran)

Nel libro gli artisti si citano a vicenda. Ho controllato: Dylan torna 87 volte nel libro. Nel racconto di Paul Simon, per esempio, che stanco di sé trovò in lui le motivazioni: “Se ne frega di tutto il resto, perché conta una sola cosa: stare bene sul palco”…

Sì, alcuni diventano numi tutelari. Nel mio piccolo, quando mi chiedono quale sia l’artista che manca al mio lavoro, rispondo che non ho mai voluto intervistare Springsteen, perché è l’uomo che mi cambiò la vita con ‘Thunder Road’, ascoltata in auto da ragazzo, col Dj che raccontava la sua storia. Fu lì che capii che nella vita avrei raccontato storie. Di fronte all’idea che Springsteen, che si dice essere una gran persona, in un’ipotetica intervista concessami, possa essere nevrastenico perché ha appena litigato con la moglie o gli hanno appena rubato la macchina, ho preferito lasciarlo sul comodino, dov’é stato la mia luce per tanti anni. Quando il discografico mi chiese se avessi voluto intervistarlo, risposi di no; mi riformulò la domanda, convinto che non avessi capito; io spiegai, lui disse di aver capito ma andò via pensando che fossi un perfetto imbecille e lo capisco. Ma se anche Springsteen m’avesse dato un’intervista meravigliosa, non sarebbe stata paragonabile a ciò che mi ha dato senza averlo mai incontrato.

A intervalli regolari, al rock si fa il funerale. Neil Young, sul fatto che non morirà mai, si è già espresso: vuoi esprimerti anche tu?

Fino a quando si continuerà a dire che è morto, vorrà dire che non lo è. Al di là della battuta, non è più in salute come un tempo. Oggi i giovani esprimono il proprio malcontento con il rap, la trap, l’hip hop. Per quanto il rock rimanga un grande veicolo comunicativo, siamo in una di quelle fasi in cui ci sarebbe tanto bisogno di un nuovo profeta alla Dylan, o di una nuova band che ci prenda per mano e ci trascini con sé. Ci sono gruppi potenzialmente buoni, Greta Van Fleet, Nothing But Thieves, che però non sono i nuovi Pearl Jam o i nuovi Red Hot. Quando pensi all’ultimo, enorme gruppo pensi ai Muse, poi guardi a quanto tempo è passato da quando sono esplosi e capisci che ci manca un nuovo pifferaio.

“Non basta aver inciso ‘Sympathy for the Devil’ o ‘Revolution’ per essere dei rivoluzionari. La rivolta non è un titolo, è uno stile di vita” (Mick Jagger)

Chiudo con il dilemma dell’anno: i Måneskin sono rock?

Premetto: li ringrazierò tutta la vita perché è solo grazie a loro che il New York Times mi ha intervistato (ride, ndr). Al di là di questo, credo che i Måneskin siano rock più nell’attitudine che nel suono. Hanno alcune ingenuità e colorazioni pop che li rendono un po’ lontani dal rock comunemente inteso. Detto ciò, sto dalla loro parte, anche solo per patriottismo: stanno mettendo in fila tutti nel mondo e io voglio essere fiero di loro perché esistono. Poi, esistono tre classifiche: quella della manifestazione alla quale partecipi, quella delle vendite e quella del tempo. Se riusciranno a sopravvivere alla classifica del tempo, andranno avanti. Robert Plant un giorno mi disse di non aver mai compreso il successo clamoroso dei Led Zeppelin. Mi disse anche: “Perché i Beatles sì e gli Animals no?”. Cosa scateni all’improvviso il passaparola e trasformi il tiro di fionda in bomba è qualcosa che non sono ancora riuscito a capire...

Rock is the answer (Marsilio Edizioni)