‘Tanti vip tra i fan di mio papà. Se faccio i nomi, mi uccidono’

Juan Pablo Escobar, figlio del narcotrafficante più famoso del mondo, parla della vita, della pace e dei 9 mesi vissuti in Svizzera tra Lugano e Losanna

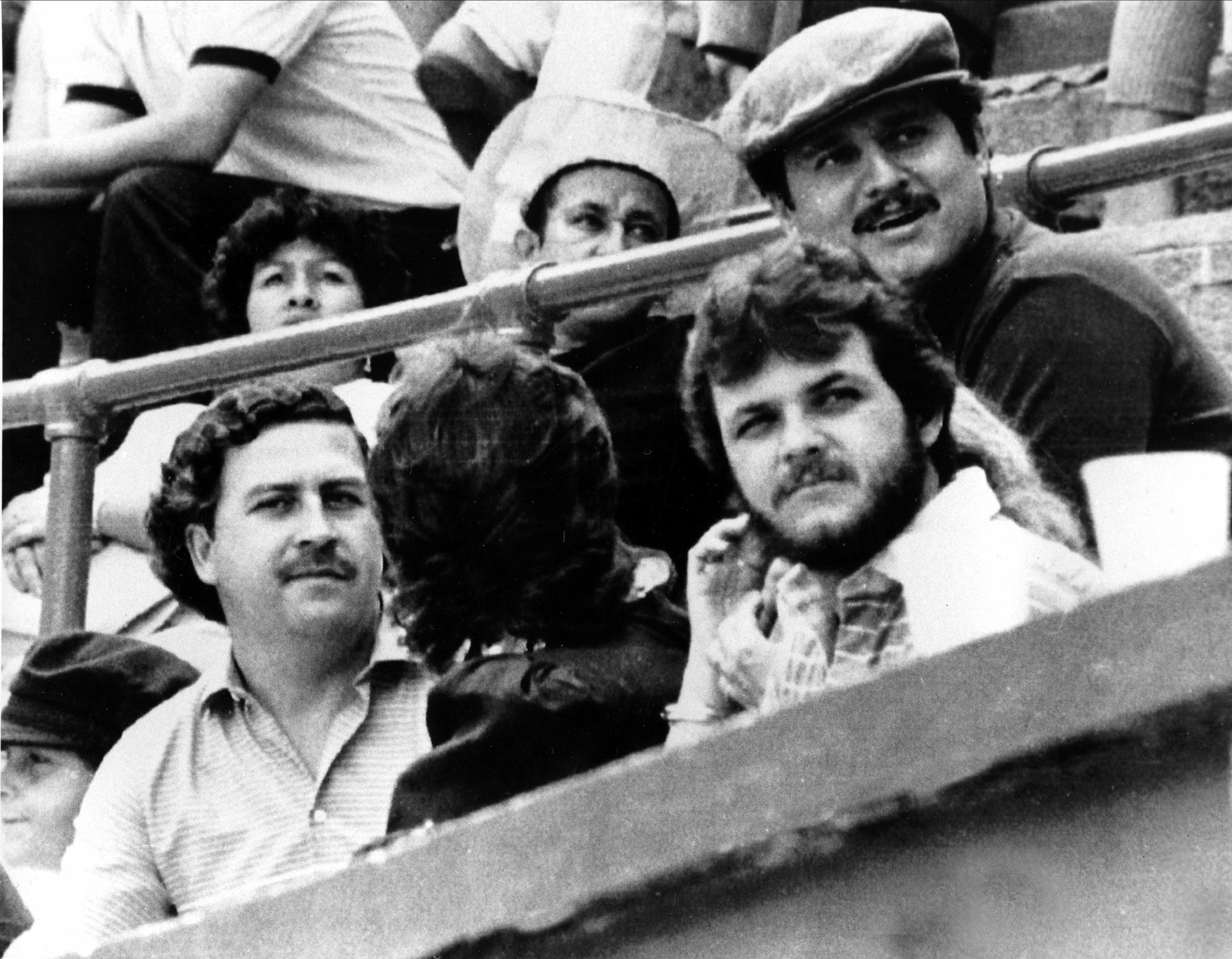

"Il mio nome non è importante" dice l’uomo che di nomi ne ha perfino troppi: Juan Sebastián Marroquín dal 1994, e prima Juan Pablo Escobar, primogenito del signore della droga Pablo Escobar. Ospite di Endorfine Festival a Lugano, Escobar-Marroquín ha raccontato il suo lungo percorso da erede designato del narcotraffico a scrittore, architetto e uomo di pace che va a chiedere perdono alle famiglie martoriate dalla follia omicida del padre. Marroquín, 45 anni, ha raccontato del mondo dorato dell’Hacienda Nápoles, l’enorme tenuta di famiglia dove venivano portati animali esotici di ogni tipo e dove fu perfino costruito un dinosauro in dimensioni reali. E della Catedral, la prigione che suo padre fece costruire per scontare la sua pena: ‘L’hotel più bello che abbia mai visto, in cui le guardie che dovevano sorvegliarlo erano in realtà i suoi scagnozzi più fedeli. Un paradosso, un luogo che doveva proteggere il mondo da Escobar e che invece proteggeva mio padre dall’esterno. E in cui poteva continuare a fare tutti i suoi traffici".

Girano leggende di ogni genere su suo padre, compreso un concerto dei Rolling Stones dentro l’Hacienda Nápoles, la grande villa di famiglia.

Fa parte del mito. Con mio padre siamo arrivati al punto che qualunque cosa ci si inventi sembra verosimile. Altre cose sono vere, come quelle di alcuni calciatori colombiani che andarono a giocare con lui e per lui nella Catedral. Altre ancora invece sono invenzioni di persone che raccontando queste cose hanno voluto accreditarsi come vicine a mio padre. Per motivi politici e mediatici ci si è inventati di tutto, creando dal nulla scandali solo per vendere giornali e riviste. Ma non è la verità.

Lei stesso, però, dice che nomi grossi e insospettabili hanno avvicinato suo padre quando era all’apice della fama.

Certo. Molti artisti internazionali e politici famosi di quell’epoca inviarono lettere a mio padre con attestati di stima o cercavano contatti e modi per avvicinarlo.

Nomi?

Non ne posso fare. Preferisco vivere.

Nemmeno di gente morta?

Non sono ancora morti. Quando muoiono ti avviso.

Eppure non sarà l’unico a sapere quei nomi.

Appunto. Io non lo faccio, perché non è la mia funzione usare storie legate a mio padre per mettermi ad accusare la gente. Io devo lanciare messaggi positivi alla società attraverso quello che ho vissuto. Non credo che mettermi a puntare il dito sia parte del mio lavoro, spetta casomai alla polizia e ai magistrati. Eppure, guarda caso, nessuno ha mai investigato, perché certe cose si preferisce che non si sappiano. Ci sono autorità che preferiscono nascondere anziché portare a galla.

Com’era un giorno qualunque in casa Escobar? Com’era un Natale? Un compleanno?

Dipende dal periodo. Fino ai miei 7 anni, fino al 1984-85, abbiamo vissuto una vita relativamente tranquilla, con tanti soldi, ma senza problemi di sicurezza. Vivevamo tutti assieme a Medellín, papà era sempre con noi. Dopo, la guerra ci obbligò a separarci. Rivedersi era complicato, tutto è diventato difficile.

E anche triste per un bambino...

Sì, ricordo feste interrotte, feste vissute con l’ansia. A volte faceva irruzione la polizia. E la polizia non veniva per fare la polizia, ma sequestrava le persone, uccideva i bambini. Quando entravano non sapevi cosa sarebbe successo. Non era la polizia svizzera.

Il rapporto con suo padre è stato per forza di cose difficile.

Avevo 7 anni quando mi ha detto che per vivere faceva il bandito. Quello che non mi aveva detto è che era a capo della più grande banda criminale del XX secolo. Era un padre affettuoso, che mi disse chiaro e tondo che la droga ci faceva vivere bene, ma non andava presa per nessun motivo. Dava buoni consigli, ma poi non li seguiva, come quando mi disse che se usi un telefono e qualcuno ti vuole morto sei già un uomo morto. Lui stesso aveva ucciso non si sa quante persone grazie alla localizzazione dei telefoni. E nei giorni in cui si sentiva braccato continuava a telefonarci. Io gli dicevo che era pericoloso, che doveva smettere di chiamarci. Alla fine lo localizzarono.

Lei ha un figlio di 9 anni. Come si relaziona con lui? Quanto e cosa sa di suo nonno?

Non appena mio figlio ha iniziato a parlare e capire gli abbiamo spiegato che aveva non due ma quattro cognomi. I primi due però erano falsi, perché sono legali, ma non reali. Non appartengono alla nostra famiglia. Lui oggi sa che suo nonno era un criminale, una persona che ha fatto molti danni alla società e non è un esempio da seguire. La mia responsabilità era questa, ed è la mia più grande sfida come padre.

Com’è ora la sua relazione con sua mamma e sua sorella?

Quella di sempre, molto vicini anche se non fisicamente, perché anche se viviamo tutti in Argentina, siamo in posti diversi. Dovrebbe essere segreto, ma i paparazzi hanno scoperto e rivelato tutto, indirizzi compresi.

E perché Marroquín? Chi ha deciso il vostro nuovo cognome?

Nel 1994, quando avevo 17 anni, ci hanno convocato in un ufficio della procura di Bogotà e ci hanno detto: ‘Avete 15 minuti di tempo per scegliere la vostra nuova identità’. Non volevamo commettere l’errore di cambiare il cognome Escobar per un altro facilmente identificabile con il traffico di droga, come Rodriguez Orejuela o Lehder. Siamo rimasti un po’ lì a pensare, poi ci venne in aiuto l’elenco del telefono. Abbiamo iniziato a sfogliarlo e siamo arrivati fino alla lettera M, fin lì non c’era stato un cognome che per un verso o per l’altro non fosse legato al narcotraffico o a nostro padre. Quando arrivammo a Marroquín capimmo che era quello giusto. E doveva esserlo per mia madre come per mia sorella, perché dovevamo continuare a essere un nucleo familiare.

E il nome?

Qui è quasi più complicato. Ho mantenuto il Juan di Juan Pablo e ho aggiunto Sebastían. Mantenere il Juan aveva un doppio scopo. Se, per esempio, superando un controllo doganale, un familiare o qualcuno che mi conosceva da prima mi avesse chiamato Juan non avrei destato sospetti. La cosa più complicata è stato allenarsi a rispondere al nuovo nome.

È stato difficile?

Quando da una cosa dipende la tua vita trovi il modo di renderla meno difficile. Ma ho dovuto fare molta pratica. Se in mezzo alla gente uno ti urla Juan Pablo non puoi girarti, ma tu sei stato per tutta la tua vita Juan Pablo. E per non reagire devi allenarti. Allenarti tanto.

E cosa pensa del neoeletto presidente colombiano Gustavo Petro? Un uomo di sinistra per nulla amato dagli americani che hanno sempre voluto mettere il becco nella vostra politica.

È ovviamente un po’ presto per avere un’opinione sul lavoro del presidente. E premetto che sono apolitico e pacifista, non voto e non ho mai votato. Ma mi piace la sua visione e appoggio la sua politica, solo così il nostro Paese può cambiare. La pace – per quello che i colombiani hanno vissuto – è un diritto di tutti, ma anche un obbligo e una responsabilità da difendere. C’è chi propone proibizionismo, guerra e distruzione, violenza e corruzione, mentre il presidente credo che abbia la visione, e mi auguro anche la capacità e il coraggio, di legalizzare la droga anche se ad altri Paesi questa cosa non piace. Noi abbiamo bisogno della pace. Colombia e Messico hanno avuto un milione di morti nella guerra contro i narcos, credo sia un numero più che sufficiente. La politica della guerra alla droga non ha funzionato e non funzionerà, serviva qualcuno che dichiarasse la pace alla droga.

Quando visitai Medellin mi stupì vedere gente che ancora oggi parla bene di Escobar, souvenir con la scritta "Plata o plomo" ("Soldi o piombo") o magliette con il volto di suo padre. Come spiega questi fenomeni?

Glorificare un criminale è sempre sbagliato. Ma capisco che ci sono migliaia di famiglie che non avevano una casa, un’auto o un lavoro. E mio padre regalò loro una casa o un taxi per lavorare. Chiaro che queste persone hanno un sentimento di gratitudine verso di lui. Hanno un loro vissuto e vanno rispettati, come ovviamente vanno rispettati tutti coloro che hanno subìto dolore e violenza per colpa di mio papà. Sono le due facce della stessa medaglia: odio e gratitudine.

E per quanto riguarda i souvenir?

Non sono mai stato a Chicago, ma presumo che là vendano i souvenir di Al Capone. Di certo vendere o indossare una maglia con il volto di mio padre a Medellín non è d’aiuto e per di più temo che la sua mitizzazione possa incentivare i giovani a prendere strade sbagliate. Un anno fa ero in un parco e c’era uno stand con il simbolo del comune di Medellín, proprio lì sotto vendevano magliette e altro merchandising col volto di mio padre. Una cosa molto, molto contraddittoria, se pensiamo al dolore vissuto dalla città. Non ho potuto fare a meno di scattare una foto, sebbene con molta discrezione. Immaginati qualcuno che vede il figlio di Escobar che scatta una foto a una maglia con il volto di suo padre in un parco di Medellín.

Lei ha raccontato di aver vissuto in Svizzera per quasi un anno insieme a sua madre e sua sorella. Come mai?

La nazionale colombiana si era qualificata ai Mondiali di Italia ’90 e noi decidemmo di venire a vedere le partite, che si giocavano a Bologna e a Milano, ma gli hotel erano tutti pieni, così trovammo alloggio a Lugano. Nel frattempo papà ci fece sapere che la situazione in Colombia era troppo pericolosa e che sarebbe stato meglio restare in Svizzera, così ci trasferimmo a Losanna per nove mesi, dove sono anche andato a scuola, ne ricordo ancora il nome: "École Nouvelle". Ci eravamo anche ambientati bene. Poi cominciammo ad avere la sensazione di essere pedinati. Un giorno eravamo a Montreux, in un supermercato, e vidi un uomo che avevo già visto in un supermercato di Losanna. La sera lo dissi a mio padre, che ci ordinò di rientrare immediatamente in Sudamerica. Poco dopo venimmo a sapere che quell’uomo era legato al cartello di Cali, e che sì, a rimanere in Svizzera avremmo rischiato grosso.

Quali erano invece i legami di suo padre con la Svizzera? Non vi ha mai raggiunti?

No. Mio papà non è mai stato in Svizzera. Certo, qualcuno legato al cartello avrà portato i suoi soldi qui, ma non mio padre. A mio padre non piaceva mettere i soldi nelle banche.

Dove li metteva?

Li spendeva. Mio padre adorava sperperare denaro con spese folli. Il resto lo metteva dentro case di sua proprietà, soprattutto negli Stati Uniti. Le riempiva di banconote, per lui il denaro doveva essere contante. E non finiva sotto il materasso, ma in nascondigli ad alta tecnologia.

E qual è stato il regalo più assurdo che ha ricevuto da suo padre?

Quando già ero più grande mi regalò una Ferrari Testarossa. Ma il più incredibile l’ho ricevuto quando avevo una decina d’anni. Vivevamo nell’Hacienda Nápoles e un giorno, uno qualsiasi, non un compleanno o qualche altra festa comandata, si presentò con la vera spada di Simón Bolívar, ‘el Libertador de America’, dicendomi "Figlio mio, questa è tua".

E ora la spada dov’è?

Che io sappia sta nella Casa de Nariño, il palazzo presidenziale di Bogotà. Ci è stata confiscata, come tutto quello che era di mio papà. Sembra una sciagura per una famiglia ricchissima, abituata ad avere tutto, eppure dover ricominciare da zero, avere una nuova identità mi ha permesso di ricostruirmi, di ridisegnare un futuro che mi somigliasse di più. Certo è strano che dopo essere scappato dal mio vero nome, Juan Pablo Escobar, e dopo averlo dovuto perfino cambiare, ora con i miei libri me lo ritrovo – per assurdo – come nome d’arte.