Radicati pregiudizi

La percezione collettiva di temi quali le migrazioni (e non solo) appare gravemente deformata

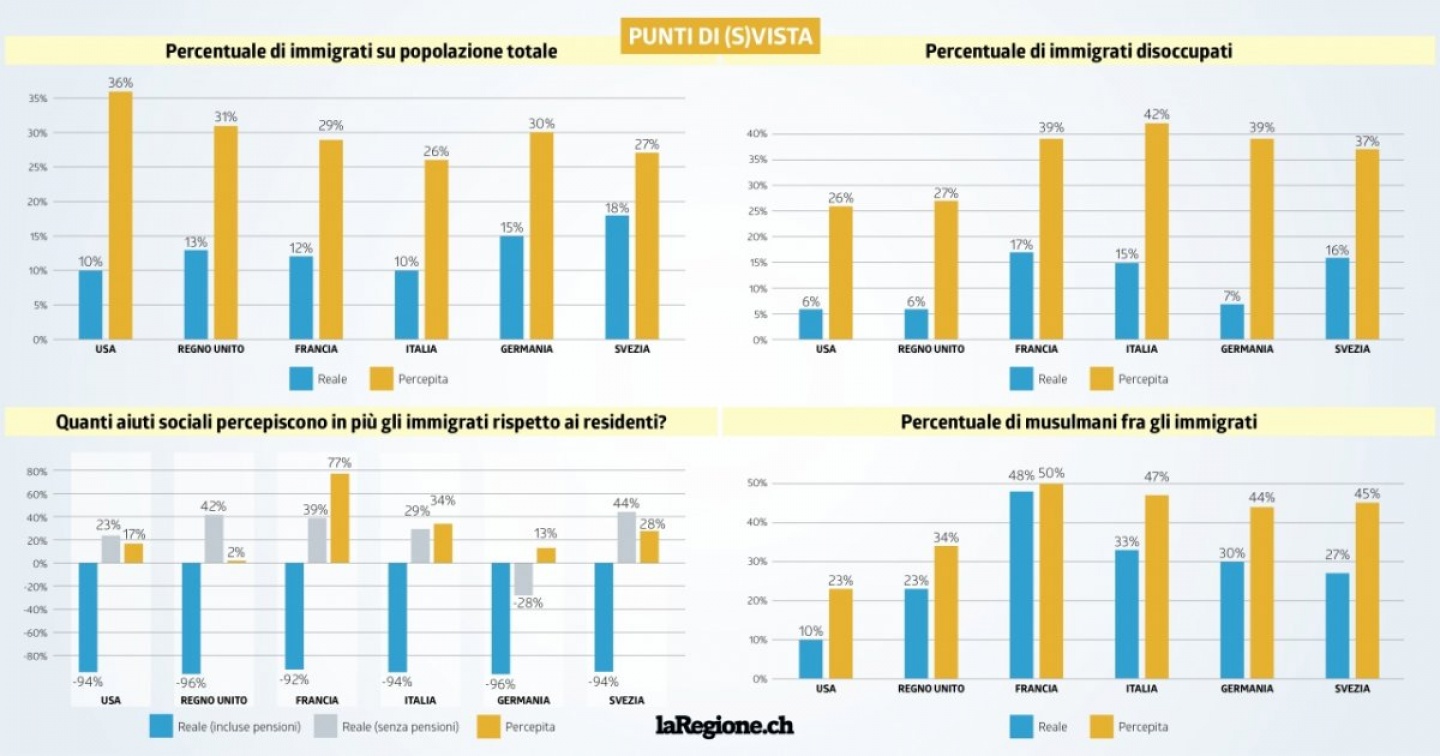

L’Università di Harvard ha da poco pubblicato un bello studio sulle percezioni legate agli immigrati in sei paesi europei. I risultati sono illuminanti: la ‘gente’ sovrastima clamorosamente le reali dimensioni dell’immigrazione e dei problemi a essa correlati, in Europa come in America, e non è disposta a rivedere i suoi pregiudizi in materia (vedi articolo sotto).

È un dato interessante, fra le altre cose, perché mostra il fallimento dell’informazione su un tema di cruciale importanza. Ma anche perché riporta all’attenzione un fenomeno fondamentale per comprendere certe derive: gli stereotipi. Tema non nuovo, tant’è che il giornalista americano Walter Lippmann ne parlava già con lungimiranza nel 1920 (‘L’opinione pubblica’, Donzelli).

Secondo Lippmann, gli stereotipi costituiscono una reazione irriflessa che nasce a confronto con realtà ed eventi complessi, lontani dalla nostra sfera di osservazione diretta, del cui contesto sappiamo poco o nulla. In questi casi uno stereotipo è semplicemente la via più facile: “Il tentativo di vedere tutte le cose con freschezza e in dettaglio è spossante”. Senza contare il fatto che ogni ‘sguardo’ presuppone un punto di vista personale e potenzialmente esclusivo, dal quale è altrettanto impossibile liberarsi (ricordarsene quando qualcuno si vanta di essere ‘imparziale’). Dunque, per economia di energie, “ci limitiamo a notare un tratto, e riempiamo il resto dell’immagine grazie agli stereotipi che ci portiamo in testa: quello è un agitatore. È un intellettuale. È un plutocrate. È uno straniero”. Potremmo aggiungere: è un africano, un musulmano, un ebreo, uno ‘jugo’… Così “immaginiamo la maggior parte delle cose prima di averne esperienza”. L’importante sarebbe essere pronti a cambiare idea se la realtà ci contraddice: lo studio di Harvard dimostra che ciò non succede.

Perché gli stereotipi ci proteggono: “Possono essere il centro della nostra tradizione personale”, spiega Lippmann. “Nessuna meraviglia, quindi, che ogni attacco agli stereotipi prenda l’aspetto di un attacco alle fondamenta dell’universo”. Lo stereotipo come corazza dell’identità, insomma. In realtà quella stessa identità, quella certosina narrativa su noi stessi che scriviamo per rassicurarci su chi siamo, è una costruzione artificiale e arbitraria. ‘Noi’ possiamo pur dire di essere cristiani, padani, europei, illuministi, progressisti, juventini: ma il significato che diamo a queste categorie presuppone un’univocità che esiste solo nelle nostre teste, un “nocciolo duro” che in realtà è una cosa “finta, artefatta, messa in scena, costruita” (Francesco Remotti, ‘Contro l’identità’, Laterza).

Anche in questo caso, sarebbe opportuno ricordarsene per non contrapporla a quelle altrui in modo statico, monolitico. Come purtroppo accade spesso: si pensi alla recente polemica di Lorenzo Quadri contro i calciatori della nazionale con doppio passaporto, che per questo non sarebbero abbastanza attaccati alla maglia. È chiaro che dietro c’è una visione identitaria esclusiva, retrograda nel senso etimologico del termine, utilizzata per sollevare dubbi sulla presunta fedeltà dell’immigrato alla nuova patria (un giochino che un tempo era molto diffuso nei confronti degli ebrei, peraltro: l’esempio che si fa sempre è quello dell’Affaire Dreyfus.)

In questa instancabile crociata di ‘noi contro loro’, l’identità diventa tutta una questione di ‘radici’: un’immagine che àncora puristicamente chi siamo alle tradizioni, dunque al passato. E qui torna utile il latinista-antropologo Maurizio Bettini, che denuncia la pericolosità di una metafora rubata al mondo della natura: “Quando si dice, ad esempio, che le nostre radici sono cristiane, pur senza esplicitamente dichiararlo si afferma che il cristianesimo è il ‘naturale e necessario fondamento’ della nostra cultura. Selezionando alcuni momenti di storia culturale a scapito di altri, e presentandoli sotto l’immagine delle radici, si attribuisce loro l’autorevolezza che promana dalla natura, dalla necessità biologica, dall’ineluttabile gerarchia dei fondamenti” (‘Radici’, Laterza 2018).

Riassumo. Un’identità artificiale di stampo tradizionalista, protetta dalla realtà dallo scudo degli stereotipi: questo il punto di partenza ricorrente per confrontarsi con l’esterno. Che si tratti degli immigrati, della situazione economica mondiale o del presunto scontro di culture. Un fenomeno tanto più rafforzato quanto più i meccanismi dell’informazione vengono subordinati a quelli dei social network, nei quali un algoritmo ci scodella solo quel che ci piace (“il pregiudizio è un indispensabile maggiordomo che respinge le impressioni fastidiose dalla porta di casa”, notava già Karl Kraus).

Non stupisce allora che il più efficace nel far passare i suoi messaggi sia chi blandisce i pregiudizi dominanti. Chi seleziona un frammento di realtà o anche solo un fattoide che i suoi interlocutori ritengono verosimile – il ‘négher’ violentatore, la bufala sui migranti che gettano nell’immondizia gli abiti della Croce Rossa – e lo usa per suffragare una visione deformata della realtà. A onor del vero, la sinistra non sempre fa molto meglio, perché cade nella stessa infantile tentazione di ragionare in forma binaria: ‘noi’ i buoni, gli umani, gli istruiti contro ‘loro’ i cattivi, i beceri, gli ingenui che si mettono in fila per il reddito di cittadinanza (bufala). Per poi appuntarsi sul petto inutili medagliette delle Giovani Marmotte buone per un selfie (magliette rosse, bandiere arcobaleno con lo slogan ‘Io non sto con Salvini’). Ognuno ha la sua bolla.

Ma se oggi i media sono ‘disintermediati’ dai social, che selezionano le notizie per ognuno, com’è possibile spezzare tale meccanismo? È possibile sgonfiare gli stereotipi, sfidare le identità preconcette? Boh. Di certo i giornalisti ‘seri’ hanno avuto per molto tempo un atteggiamento snobistico nei confronti di questo spirito dell’epoca: Facebook e affini sono sterco del diavolo, non ci sporchiamo le mani, non perdiamo tempo a conoscerli. Se si riuscisse invece a portare anche lì una ‘narrazione’ coerente e convincente – superando anzitutto i nostri stessi stereotipi – magari certe distorsioni andrebbero migliorando. Si tratta ‘solo’ di capire come cavolo si fa.

Un’ostilità verso gli immigrati fondata sull’ignoranza; un’ignoranza che non si è disposti a correggere. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge il recente sondaggio condotto da tre economisti di Harvard (Alberto Alesina, Armando Miano, Stefanie Stantcheva, ‘Immigration and Redistribution’). Lo studio si basa su un campione di 22’500 ‘nativi’ in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia, ed esplora la correlazione fra immigrazione percepita e sostegno a politiche di tipo ridistributivo (welfare).

Quella che emerge è un’enorme distorsione della realtà. Distorsione (bias) e non semplice errore: perché su tutta una serie di variabili – numero, origine, cultura, integrabilità e propensione al lavoro degli immigrati – il pregiudizio risulta solo e invariabilmente negativo. “Per ogni ‘vero’ immigrato – commenta Alesina – i nativi ne vedono tre”; anche il credo religioso di tali immigrati risulta deformato (i musulmani in realtà sono una minoranza) e si pensa che siano “più poveri, meno istruiti e più disoccupati di quanto siano in realtà” (vedi infografica).

La percezione errata “risulta sistematicamente maggiore fra le persone di destra, quelle senza un titolo di studio universitario e i lavoratori poco qualificati impiegati in settori che accolgono alte concentrazioni di immigrati” (chiaramente definiti come “persone legalmente residenti nel paese, ma nate altrove”). Tuttavia il ‘bias’ persiste, in misura solo leggermente minore, per qualsiasi “fascia di reddito, età, genere, istruzione, affiliazione politica e settore lavorativo”. Prevedibilmente, “date le opinioni molto negative che gli intervistati hanno degli immigrati”, si tende anche “a supportare una minore ridistribuzione, incluse le donazioni a enti benefici”.

Solo se vengono fornite reali informazioni sul ‘duro lavoro’ degli immigrati questo supporto migliora un po’. Così come migliora fra persone che conoscono personalmente immigrati, anche se lo stesso non si può dire di chi vive in aree che ne ospitano un’elevata concentrazione.

In generale, “anche quando le persone sono spinte a riflettere in dettaglio sulle caratteristiche degli immigrati, nessuno di questi approcci informativi privilegiati riesce a correggere il precedente atteggiamento negativo”. Come dire: non sarà la realtà a farmi cambiare idea. Conclusione, scontata ma terribile: “Molto del dibattito politico sull’immigrazione avviene in un mondo di disinformazione”.