Estate 1982, storia di un triplice ‘Campioni del Mondo!’ che cambiò i rapporti tra svizzeri e immigrati italiani (lo dicono gli storici)

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

Giovanni Garofoli detto Nino è un cameriere italiano che lascia la Patria per la Svizzera, in cerca di meglio. E il meglio è un ristorante di prestigio che lo licenzierà per essere stato sorpreso a orinare su di un muretto, perché qualcuno lo ha fotografato e la fotografia è finita in polizia. Pur con un foglio di via in mano, datosi alla clandestinità, prova comunque a ‘integrarsi’ tingendosi i capelli di biondo platino. Ma una notte, in un bar, l’artificiosa compostezza elvetica va in pezzi davanti al televisore del locale che trasmette Italia-Inghilterra: quando Fabio Capello segna, interrompendo il generale dileggio degli italiani cui egli stesso aveva preso parte, Nino non riesce a soffocare il suo urlo liberatorio: "So’ italiano, embè? Non vi sta bene?".

Quel Nino di Pane e cioccolata, film di Franco Brusati del 1973 interpretato da Nino Manfredi, è – con tutti i suoi difetti – uno dei ritratti più fedeli e spietati dell’immigrazione italiana in Svizzera. Nel film la telecronaca non è udibile ma la voce del commentatore era quella di Fernando Martellini detto Nando (Roma, 7 agosto 1921 – Roma, 5 maggio 2004), voce della Nazionale di calcio italiana dalla Partita del secolo (Italia-Germania, 4-3, dall’abbondante biblio-filmografia) fino a Messico 1986, Mondiale passato da Martellini a Pizzul per un problema di salute. In mezzo, consegnato agli annali, il Mondiale di Spagna di "Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Campioni del Mondo!", sigillo di una vittoria non soltanto sportiva.

"Prenda pure le fotografie dalla mia pagina di Facebook, ne faccia ampio uso. Lo amo ancora molto, come avrà capito…". Simonetta Martellini è figlia d’arte. È stata radiocronista della pallavolo, ma la cosa non si deve al fatto che le inviate del calcio sono uno sdoganamento recente, bensì a una scelta precisa: "Non amavo il calcio. Adoravo il lavoro di mio padre, ma per il calcio non ero portata. Anche quando ho metabolizzato la professione, la tecnica, la passione per il mezzo, ho sentito la mia impreparazione rispetto a quello sport. Per fare quel mestiere bisogna conoscere bene lo sport di cui si parla, pena il non riuscire a raccontare trasferendo le dovute emozioni". A Nando Martellini, Roma ha dedicato lo stadio dell’atletica alle Terme di Caracalla. "Anche Perugia gli ha dedicato una piazza sulla quale s’affaccia il Palazzo dello sport, e io ci passavo ogni volta che andavo a fare le radiocronache".

© Simonetta MartelliniAnni Cinquanta: Nando Martellini al lavoro a bordo campo.

© Simonetta MartelliniAnni Cinquanta: Nando Martellini al lavoro a bordo campo.Simonetta Martellini, anche gli italiani d’Italia hanno sentito un orgoglio di popolo rinascere, in quel luglio del 1982…

"Sì, sicuramente sono momenti in cui ci si riconosce come persone di un certo livello, questo è sicuro. Mi ricordo che quando papà andava all’estero a seguire l’Italia aveva sempre un pensiero per gli italiani che vivevano in quel Paese, soprattutto quando le cose andavano male. Mi raccontava la frustrazione, la tristezza di queste persone che nella squadra di calcio rivivevano la Patria lontana, e una sconfitta, o un comportamento rinunciatario della Nazionale erano una sofferenza che andava al di là del calcio. Così come, allo stesso modo, quando le cose andavano bene era gioia pura".

E in quel triplice "Campioni del Mondo!", che suo padre pronunciò alla fine di Italia-Germania e che è parte della storia d’Italia, c’è tutta la gioia di un popolo, dentro e fuori i confini…

"Mio padre ha sempre detto che quella frase gli era venuta spontanea. Ma papà, per quanto persona semplice, umile, è sempre stato un po’ attore. In lui è sempre rimasta, sin da quand’era giovane, la passione della recitazione per diletto. Un minimo di tono recitativo, nelle sue telecronache e nelle partecipazioni televisive, c’è sempre stato. Per come lo conoscevo io, questo papà che per me è stato il migliore del mondo, non come giornalista ma come papà, secondo me il "Campioni del mondo, Campioni del mondo, Campioni del mondo" se l’era preparato. Io ho fatto il suo stesso mestiere e ho avuto la fortuna di avere una scuola in casa, e lui mi diceva sempre: "Prepara un inizio e due finali, non necessariamente scritti, ma pensaci; magari non li seguirai, ma tu prepara cento: userai uno, però prepara". Secondo me, in quella notte prima della finale, ci ha pensato. Uno che ti insegna una cosa così non può non averlo fatto".

Che ricordi ha di suo padre nei giorni di Spagna?

"Ricordo che tutte le volte che chiamava a casa chiedeva: ‘Ma lì, che succede?’. Man mano che l’Italia andava avanti, man mano che si coltivava questo sogno, questa speranza, mio padre era curioso di sapere quale fosse l’atmosfera, il sentire. Papà tornò dalla Spagna il 12 luglio, anniversario di matrimonio dei miei genitori. La prima cosa che fece fu di festeggiare con mia madre. Loro erano i fidanzatini di Peynet e lo sono stati fino alla fine, quando mia madre, che non sapeva vivere senza di lui, morì di dolore. Il 12 luglio, dunque, mio padre non partecipò ai festeggiamenti della squadra: anticipò il viaggio di ritorno e si presentò con un mazzo di fiori sulla porta di casa. Dopodiché fu travolto dall’entusiasmo collettivo, fu come se avesse vinto anche lui: al tempo aveva il numero sull’elenco del telefono e fu sommerso da un’infinità di telefonate; non poteva più uscire di casa senza che gli chiedessero della finale; d’estate a Terracina, dove mamma e papà avevano l’ombrellone in prima fila, era una processione di persone che lui non conosceva, ma alle quali si rendeva disponibile. Fu veramente travolto da quella vittoria".

© laRegioneLa targa che ricorda il campo di atletica a lui dedicato alle Terme di Caracalla (© laRegione)

© laRegioneLa targa che ricorda il campo di atletica a lui dedicato alle Terme di Caracalla (© laRegione)Nando Martellini è passato alla storia come ‘il telecronista gentiluomo’. È connotazione che si deve ai tempi diversi, a un calcio diverso, o a un’attitudine personale?

"A un’attitudine personale. Mio padre era di umili origini, però mio nonno era uno dei primi chauffeur di Roma, guidava le auto per i principi Barberini. I miei nonni vivevano sì nella dependance dei domestici, ma nella proprietà dei principi. Papà è cresciuto giocando in cortile con i loro figli e mio nonno, per il quale mio padre era il suo personalissimo principe, facendo i salti mortali con quel lavoro e quello di mia nonna che faceva lavori di sartoria, si piccava di fargli fare la stessa vita dei principi. Papà magari non poteva partecipare alle gite, aveva soltanto un abito, ma i nonni, che mio padre ha sempre portato in palmo di mano, gli hanno permesso di frequentare la scuola più esclusiva di Roma. Credo si debba a questo miscuglio di sensibilità personale e di formazione, e a una combinazione di casualità ed esperienze di vita, il suo essere gentiluomo".

È indubbio, però, che viviamo tutto un altro calcio…

"Sì, il suo era un altro calcio. Quando cominciai a lavorare come radiocronista della pallavolo mi disse: ‘Hai fatto bene a scegliere un altro sport, perché questo calcio è destinato a morire’. Evidentemente non è stato un grande profeta, ma è chiaro che non lo sentisse più uguale a prima".

Suo padre si dichiarò tifoso del Perugia, in tempi in cui il telecronista non svelava mai la propria fede calcistica…

"È vero, allora c’era maggior pudore nel dichiararla, oggi invece ci sono colleghi dichiaratamente tifosi. In quegli anni si poteva incorrere in accuse pubbliche, che cambiavano a seconda della fede calcistica di chi accusava pensando di aver subito un’ingiustizia dal commento. Forse anche per l’essere tacciato ogni volta di essere interista, milanista o juventino, papà disse del Perugia. Paolo Valenti, suo caro amico – conduttore

di 90° Minuto, appuntamento pomeridiano della Rai che una volta mostrava tutti i gol delle partite con poche chiacchiere, ndr –, che non voleva rivelare la squadra per la quale faceva il tifo, diceva a tutti che l’avrebbe fatto solo quando sarebbe andato in pensione. Purtroppo Paolo non arrivò alla pensione; il primo 90° Minuto dopo la sua morte lo fece papà, che in chiusura di trasmissione disse ciò che avrebbe voluto dire l’amico, e cioè che era tifoso della Fiorentina".

Ricorda la prima volta che ha ascoltato la voce di suo padre in televisione?

"Non ho particolari ricordi legati alla televisione. Ne ho uno di quando non c’era la tv ma la radio. Quando papà trasmetteva, mio nonno mi portava con sé nella sala in cui avrebbe più tardi trovato posto la televisione; accendeva la radio per sentire suo figlio, di cui andava orgogliosissimo, e stavamo lì, insieme, a guardare l’apparecchio. La televisione non mi ha mai lasciato un segno più forte di quel gesto di mio nonno, che mi prendeva in braccio e mi diceva: ‘Vieni, ascoltiamo papà’".

© Alberto SabattiniSimonetta Martellini

© Alberto SabattiniSimonetta Martellini"Pensiamo all’importanza della vittoria della squadra del Sudafrica dei Campionati del mondo di rugby del 1995, messa in scena dal film Invictus di Clint Eastwood. In questo caso la vittoria si trasforma nel simbolo di una possibile convivenza e cooperazione tra cittadini neri e bianchi".

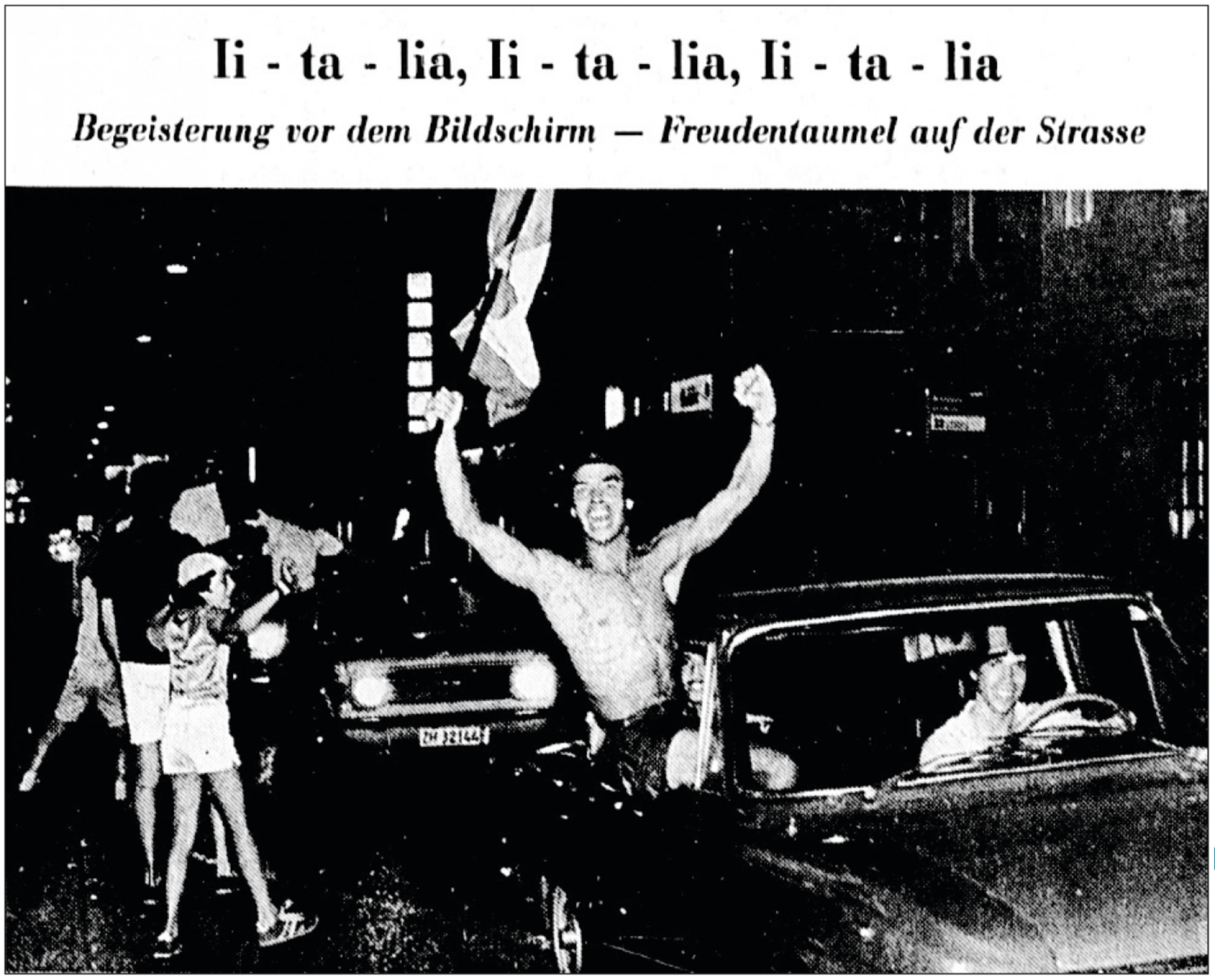

Dire che nel 1982 le dinamiche relazionali tra svizzeri ed emigrati italiani fossero assimilabili all’apartheid magari è troppo, ma da queste parti nessuno si scandalizza più ricordando lo statuto dello ‘stagionale’, l’iniziativa Schwarzenbach e le altre crociate xenofobe lanciate dalla destra nazionale tra i Cinquanta e i Settanta. E nemmeno il ‘NO’ plebiscitario all’iniziativa opposta, ‘Essere solidali’, affossata nel 1981 per troppa solidarietà. Il Sudafrica del rugby e il film di Eastwood sono solo un paragone sportivo-cinematografico, speso però con coscienza dagli autori di "Mundial di Spagna 1982: come l’Italia vinse anche in Svizzera" (in Studi emigrazione, 2016, vol. LII, no. 203; Università di Ginevra), saggio di Sandro Cattacin e Irène Pellegrini che nel 2016 analizzava i festeggiamenti in Svizzera per la vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna, "evento chiave e acceleratore di un riconoscimento del ruolo, dell’importanza, ma anche del contributo sociale, economico e culturale degli italiani e delle italiane in Svizzera".

© NZZ

© NZZPremesse le premesse, e cioè la contestualizzazione della storia della xenofobia in Svizzera e gli effetti sulla comunità italiana, prima di chiudere con Mandela i due autori spiluccano interessanti estratti dalla stampa elvetica nell’atto di celebrare l’impresa, rimarcando l’inedito uso di termini italofoni da parte del non più edito FAN L’Express di Neuchâtel (‘Bravo’, ‘Fantastica’, ‘Moderno’, un ossimoro, quest’ultimo, per gli svizzeri del tempo se applicato all’Italia), La Gazette de Lausanne che si stupisce che nell’allora soporifero dopocena losannese vi fosse stata una festa e che gli italiani non avessero devastato la città, con tanto di autocritica: "Certo, ci sono gli svizzeri ‘scontrosi’ che magari da ipocriti passeranno le loro vacanze in Italia", e un conclusivo: "Grazie agli italiani per averci dato una lezione". Più stereotipizzato il Journal de Genève – "Si vendono bene e sono capaci di non cambiare i loro modi (…) utilizzando questa strategia di sottomettersi agli altri per poi intrigarli meglio" – che si può anche leggere come invito agli autoctoni a non sottovalutare il valore di un popolo che non ama mettersi in mostra e a smettere di chieder loro di rinunciare alla propria identità.

L’NZZ, infine, nel titolare la festa scrive ‘Zurigo’ al posto di ‘Zürich’, non mancando di numerare le chiamate telefoniche per denunciare clacson e schiamazzi, giustificando il fatto che "gran parte degli zurighesi" si era fatta contagiare dai festeggiamenti. Evitando che tutto questo possa venir frainteso come un consolatorio ‘volemosebbene’, "la xenofobia non diminuì – conclude Cattacin – ma si trasferì su altri gruppi stranieri", in nome di quella legge non scritta che vale in ogni Paese del mondo, secondo la quale in un pianeta più o meno tondo, una volta fissato il verso, c’è sempre qualcuno più a sud di noi.

© ShutterstockUn francobollo che riproduce l’iconico manifesto del Mondiale dell’82, ideato dal pittore

e scultore surrealista

Joan Miró (1893-1983).

© ShutterstockUn francobollo che riproduce l’iconico manifesto del Mondiale dell’82, ideato dal pittore

e scultore surrealista

Joan Miró (1893-1983).