Park Hotel, il limbo dove i profughi sprecano le loro vite

Numeri e storie dall’albergo che ha ospitato Djokovic, uno dei centri di detenzione dove i richiedenti asilo restano ad attendere la libertà per anni

Park Hotel, il limbo dove i profughi sprecano le loro vite

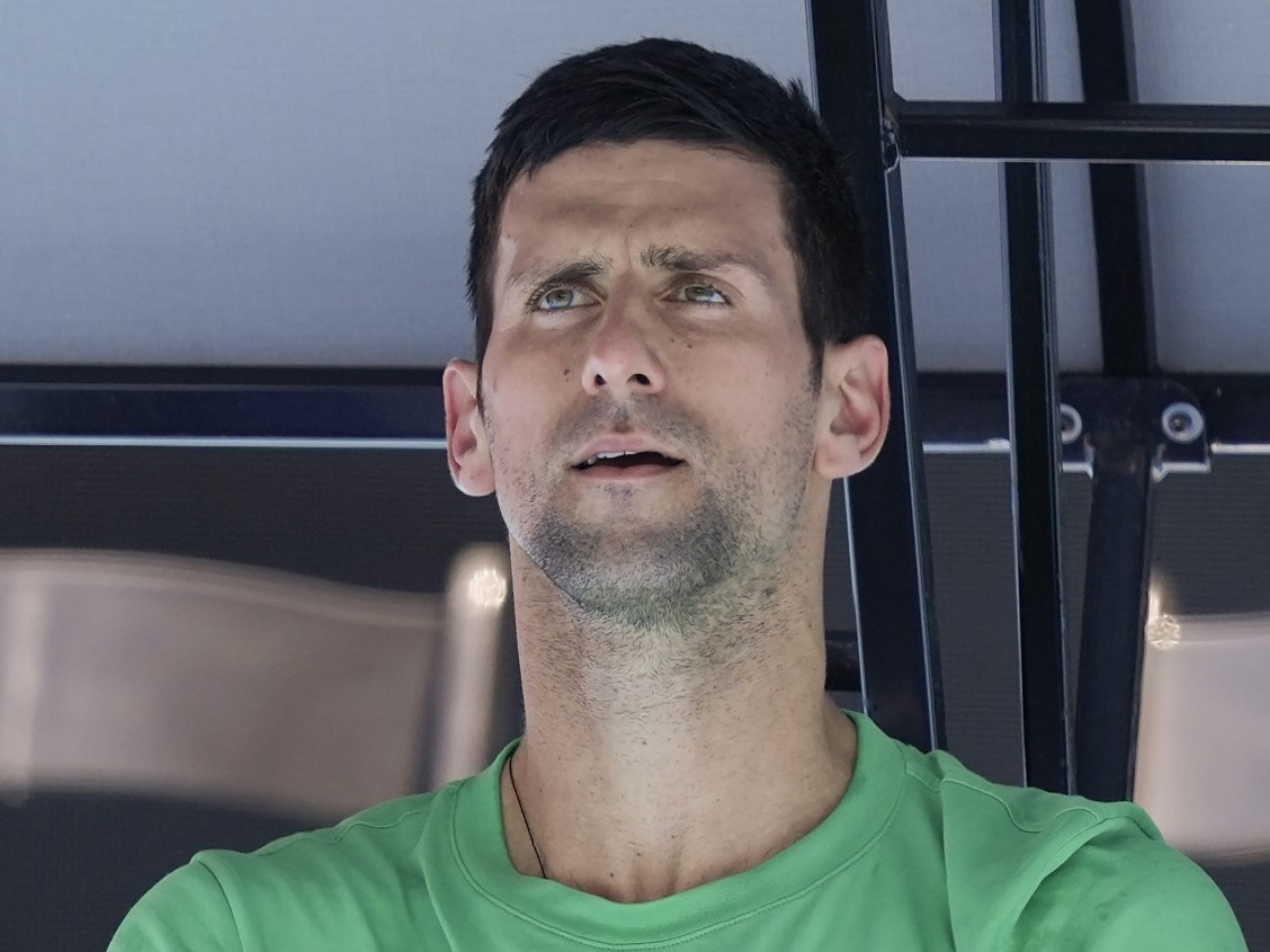

Park Hotel, il limbo dove i profughi sprecano le loro vite Novak Djokovic e Mehdi Ali hanno due frasi molto simili sul loro profilo Twitter. Su quello del tennista serbo c’è scritto “È il momento di dare”, su quella del rifugiato iraniano “Fai agli altri quel che vorresti fosse fatto a te”. Si chiama regola aurea e si trovava sulla Bibbia molto tempo prima dell’esistenza di Mehdi Ali, di Djokovic, del Grande Slam e dell’Australia stessa.

Mehdi Ali, iraniano di 24 anni, è prigioniero da nove nello stesso hotel in cui ha soggiornato per cinque notti il numero uno del tennis mondiale. Quando la famiglia di Djokovic si è lamentata del cibo scadente servito a Novak durante la sua detenzione, Mehdi è diventato un’attrazione internazionale, solo che - come ha ripetuto più volte in quei giorni - alla gente di lui non fregava nulla; tutti gli chiedevano di Djokovic e non della vita da schifo che stava facendo da troppo tempo in un albergo troppo sporco per colpa di un governo troppo interessato a mostrare una faccia pulita al mondo mentre metteva sotto al tappeto e dentro al Park Hotel quel poco che resta del rispetto dei diritti umani.

Alcuni detenuti-rifugiati si mostrano alle finestre (Keystone)

I numeri

Mehdi ha denunciato la sua situazione e quella di altre persone finite in prigioni che in alcuni casi sono alberghi, ma sono prigioni. Stando agli stessi dati forniti nel settembre dello scorso anno dal ministero degli Affari interni australiano, i rifugiati o i richiedenti asilo nelle condizioni di Mehdi sono 279, una cifra che sale a 1’459 se si considerano tutte le persone fermate alla frontiera e non ancora rilasciate. Il 54 per cento di loro passa almeno un anno in una struttura detentiva che non solo non garantisce alcuna libertà, ma nemmeno gli standard minimi di pulizia e sicurezza. Ben otto rifugiati su cento sono costretti dalle lungaggini burocratiche a passare almeno cinque anni in quello che viene definito un vero e proprio limbo, un luogo e un tempo sospeso, in cui la vita si ferma, pur andando avanti.

Si cresce – nel caso di Mehdi, arrivato in Australia appena quindicenne – e poi s’invecchia senza che la vita muova un passo (Mehdi ha festeggiato il compleanno il 7 gennaio nel pieno marasma del caso Djokovic). È una questione di orizzonti, non solo metaforici: Mehdi fissa lo stesso soffitto da quando è lì, con la sola consolazione di poter esternare quel che fa su internet. Ad altri, che non hanno nemmeno una finestra nella stanza, è negata perfino un’occhiata al mondo esterno.

Incendi e bugie

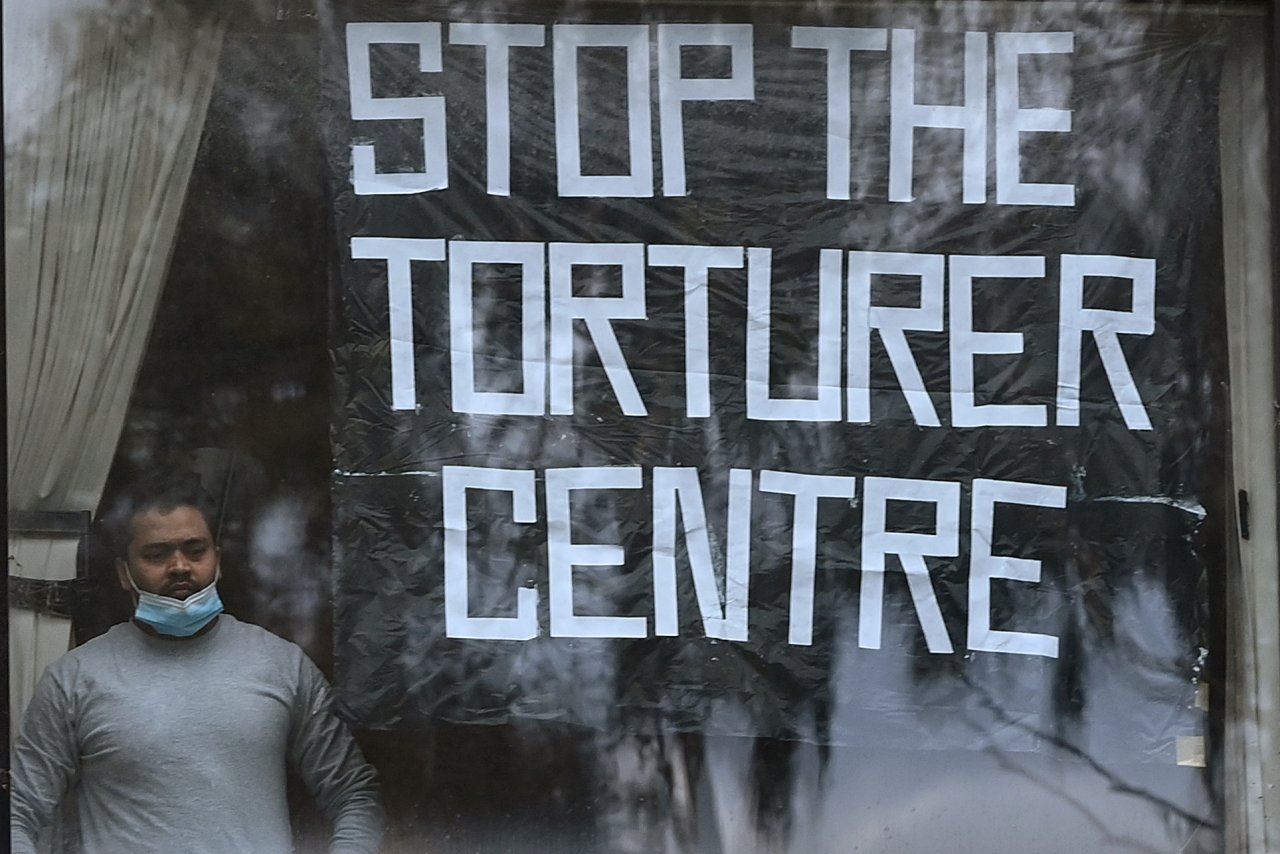

Il Park Hotel, oltre a decine di detenuti, ospita un sacco di bugie, in parte svelate al mondo con l’arrivo di Djokovic, inizialmente segnalato come ospite di “un albergo per la quarantena”. Non era così, e a dimostrarlo c’erano foto e video di vari sit-in tenuti proprio sotto l’hotel. Lì, negli anni, alcune associazioni locali e internazionali avevano protestato contro il governo australiano per le condizioni disumane all’interno della struttura: cibo scadente, sporcizia, depressione accompagnata talvolta da tentativi di suicidio, violenze psicologiche.

Come se non bastasse, la manutenzione stessa dell’edificio e i dispositivi di emergenza vengono lasciati al caso: a dimostrarlo un incendio scoppiato il 23 dicembre scorso proprio al Park Hotel. Nonostante le fiamme e il fumo, agli ospiti-detenuti non era permesso lasciare l’albergo: sono stati messi tutti al pianterreno, nella lobby, guardati a vista, come se il vero problema fossero loro e non l’incendio.

La protesta di Mehdi Ali e altri due richiedenti asilo (Twitter)

Pochi giorni prima lo stesso Mehdi aveva esultato per il rilascio di due persone che avevano condiviso con lui una parte di quel percorso da fermi, non dice nomi e cognomi, ma menziona un uomo di 84 anni e il figlio, rimasti per nove anni nel limbo creato dallo stato australiano. A inizio dicembre altri cinque detenuti erano stati liberati: uno di loro era scoppiato a piangere proprio davanti a Mehdi, dicendo che non poteva essere felice sapendo che i sui compagni di sventura “erano ancora in quel buco puzzolente”. Mehdi, amareggiato, aveva scritto sul suo diario: “Non riusciremo mai a essere felici, nemmeno quando saremo liberi. Forse non saremo più capaci di riconoscere la felicità”.

Quella di Mehdi è una storia fra le storie diventata virale perché riemersa di rimbalzo per via di Djokovic, ma non è l’unica. Al Park Hotel di Melbourne c’è anche Jamal, protagonista di una storia che apre un altro fronte delicato e tutt’altro che edificante per l’Australia. Jamal, che era fuggito dai talebani, si era ritrovato nel centro di detenzione di Nauru, una minuscola isola e repubblica di appena diecimila abitanti, che per via di un accordo con l’Australia ospita uno dei due centri di detenzione fuori dal Paese (l’altro si trova in Papua Nuova Guinea). Nel 2013, l’allora premier Kevin Rudd, aveva sperato di creare una sorta di prigioni-satellite tutte al di fuori del territorio australiano. C’era quasi riuscito, ma un altro obiettivo è stato raggiunto, quello di negare lo status di rifugiato politico a coloro che arrivavano illegalmente via nave indipendentemente dalla loro situazione. Una chiara violazione delle convenzioni internazionali a partire da quella sui diritti umani dell’Onu. Sono passati nove anni e cambiati altri tre governi eppure la situazione non è migliorata.

"Fermate i centri di tortura" (Keystone)

Il caso Nauru

Ne ha fatto le spese, tra gli altri, il povero Jamal, scappato dall’Afghanistan dei talebani per trovarsi prigioniero - come detto - a Nauru. A queste latitudini i “Nauru Documents” dicono poco: venuti alla luce quasi per caso nel 2016 sconvolsero l’Oceania mostrando il lato oscuro dei campi per rifugiati creati dall’Australia con la complicità di chi li ospitava. Un report dettagliatissimo di 8’000 pagine in cui venivano registrata ogni tipo di violenza fisica e psicologica, inclusi stupri su donne e bambini. Il livello di malnutrizione era tale che nella denuncia si rimandava ai campi di concentramento nazisti. Non era garantita la sicurezza né uno standard minimo d’igiene: persino l’acqua che veniva data ai detenuti, in molti casi, non era potabile. Tutti i cellulari venivano confiscati e non c’era nessun modo di parlare con il resto del mondo. Negli anni sono poi nate le cosiddette “community”, dove venivano reindirizzati i minori. Un passo avanti? Non proprio, come raccontato dagli stessi profughi. I bambini infatti non avevano accesso alle scuole né a un semplice parco giochi.

Chi, come l’afghano Jamal, ha vissuto e visto tutto questo, non resiste a lungo: stando a Human Rights Watch, circa l’80 per cento di questi disperati chiamati “boat people” (perché arrivati via nave) soffrono di depressione, ansia o stress post-traumatico. Jamal, stanco di tutto, era arrivato all’atto estremo del suicidio, dandosi fuoco con una tanica di benzina.

Salvato, è stato portato in Australia, dove è stato curato e poi parcheggiato, come Mehdi (e come Djokovic) al Park Hotel. La sua legale, nonché fondatrice dell’Ong Human Rights for All, Alison Battisson, lo scorso anno è riuscita nell’impresa di portare via da Kabul, appena riconquistata dai talebani, 110 persone. “È stato più facile che tirare fuori dal Park Hotel Jamal”. Che infatti è ancora lì. Proprio come Mehdi, e come un altro uomo che “l’altro giorno fissava il muro e fumava. Mi ha detto che era l’ottavo compleanno di suo figlio. Lui è otto anni che è qui”. Esistono torturati a cui magari non viene torto nemmeno un capello.

“Fai agli altri quel che vorresti fosse fatto a te”.

"Chiudete Nauru" (Keystone)