La Cina e il lavoro forzato nelle piantagioni di cotone

Secondo la Bbc, viene imposto agli Uiguri e altre minoranze. Dopo i campi di detenzione, è l'ennesima testimonianza di abusi nello Xinjiang

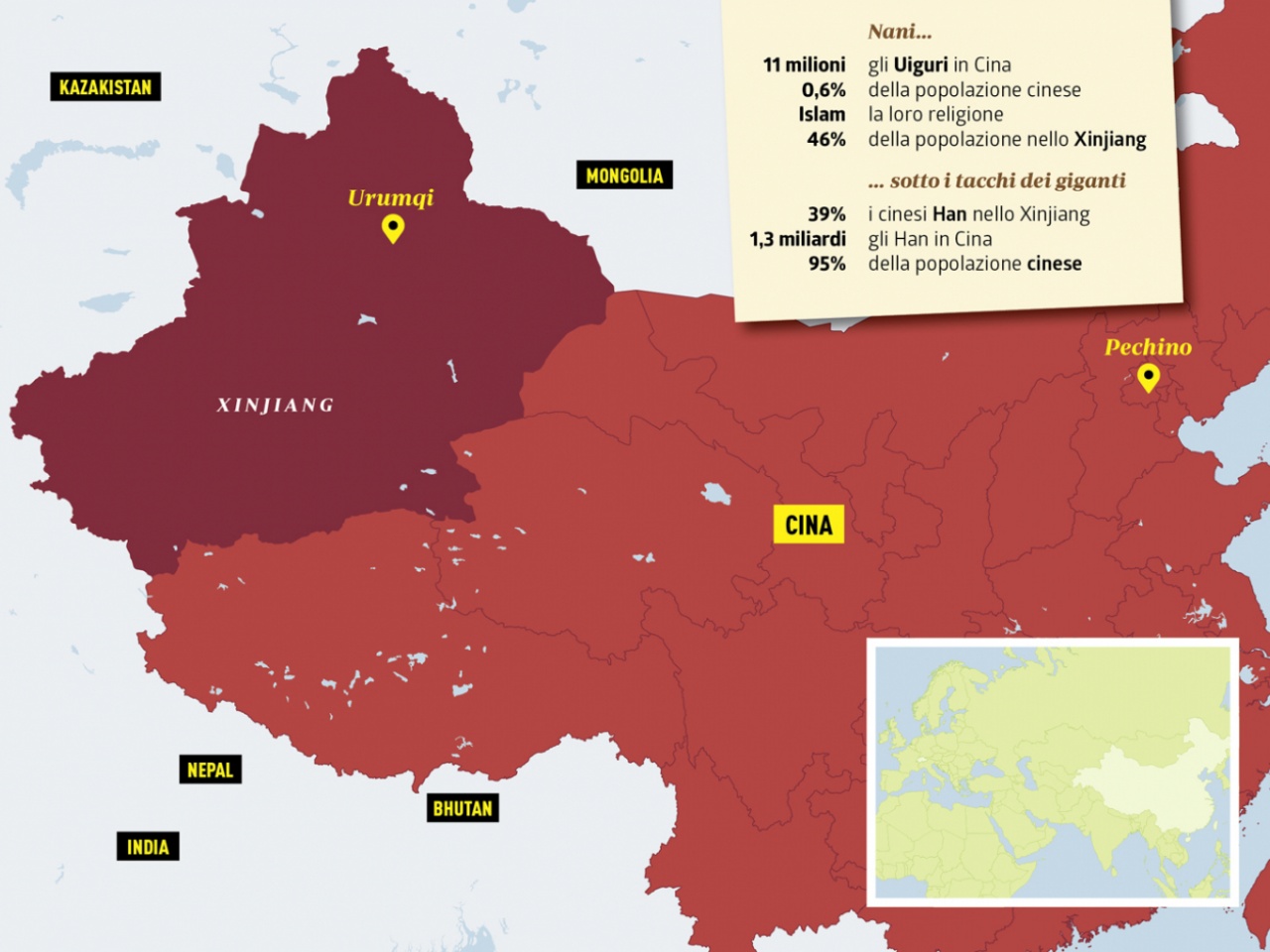

Più di mezzo milione di Uiguri sarebbe costretto ogni anno a raccogliere cotone nelle piantagioni dello Xinjiang. A rivelare i lavori forzati è la Bbc alla luce di una messe di documenti, testimonianze fotografiche, immagini satellitari e sopralluoghi pur ostacolati dalle autorità locali. Si tratterebbe dell’ennesima violazione dei diritti umani ai danni della minoranza musulmana turcofona – 11 milioni di anime delle quali oltre un milione si ritiene detenuto in campi di concentramento – e di altre minoranze locali. Il problema si pone anche per tutta la filiera internazionale dell’abbigliamento, dato che il 10% del cotone mondiale viene da quelle parti.

La Cina respinge l’accusa che quei gruppi di persone scortate dalla polizia nei campi – ma anche nelle fabbriche tessili – siano lì contro la loro volontà: si tratterebbe in realtà di programmi di addestramento professionale volti ad alleviare la povertà della minoranza uigura. Ma secondo il dottor Adrian Zenz, che ha fornito parte della documentazione ed è senior fellow alla Fondazione memoriale per le vittime del comunismo a Washington, le nuove scoperte “hanno implicazioni di portata storica. Per la prima volta abbiamo le prove non solo del lavoro forzato uiguro nelle manifatture e nelle fabbriche d’abbigliamento. Ora parliamo direttamente di raccolta del cotone”. Secondo Zenz, a questo punto “chiunque abbia a cuore l’approvvigionamento etico deve osservare lo Xinjiang e dire: così non possiamo più andare avanti”.

Lo schema di reclutamento, sempre secondo Zenz e la Bbc, pare essere il seguente: le singole prefetture si coordinano coi produttori per “mobilitare e organizzare”, “tramite il trasferimento di lavoratori”, la raccolta e la lavorazione del cotone. Comincia dunque la pressione casa per casa nei villaggi, anche attraverso quello che viene definito dalle stesse autorità “lavoro di educazione del pensiero”, fino a quando non si ottengono abbastanza persone da “esportare”. Una politica che permette anche di compensare l’esodo di massa dei contadini poveri dalle campagne cinesi ai grandi centri industriali. Ma soprattutto una strategia volta all’assimilazione forzata della minoranza musulmana, con lo scopo di spingerla – sempre secondo la versione ufficiale – a “resistere consapevolmente ad attività religiose illegali”. Per molti osservatori: un genocidio culturale.

La repressione si è inasprita dopo un paio di attentati da parte di terroristi islamici nel 2013 e nel 2014: secondo alcune testimonianze ora basta pregare cinque volte al giorno al di fuori delle moschee autorizzate, essersi recati all’estero o installare app di comunicazione criptata per ritrovarsi in un campo di “deradicalizzazione”. Arbitri, violenze anche sessuali, rieducazione coatta e lavoro estenuante paiono contraddistinguere la vita in questi centri di detenzione, che tuttavia restano off-limits per gli osservatori stranieri.

Ai campi di detenzione e al lavoro forzato nelle fabbriche si aggiunge dunque quello nelle piantagioni; lavoro che non proviene principalmente dai campi di concentramento, quanto piuttosto da interi villaggi, ai quali la raccolta del cotone dovrebbe servire per “rafforzare l’istruzione ideologica e l’educazione all’unità etnica”. E se a questi lavoratori viene pur dato un salario – oltre 700 dollari al mese secondo le carte di Pechino, circa 250 secondo altre fonti – ciò non significa che ci si rechi al lavoro volontariamente. D’altronde alle piantagioni si verrebbe trasportati in gruppi, costantemente sorvegliati da agenti di sicurezza che si occuperebbero anche di rieducazione culturale. “La gente va perché ha paura di finire in prigione”, testimonia un uiguro che vive in Europa, alla cui madre sarebbe toccata in sorte la piantagione. Pechino smentisce: “I lavoratori di tutti i gruppi etnici scelgono liberamente il loro lavoro”, e i loro “volti sorridenti sono la risposta più potente alle bugie e ai pettegolezzi degli Americani”.

Non la pensa così la Better Cotton Initiative, un organismo di certificazione della filiera del cotone che verifica il rispetto degli standard etici e della sostenibilità, e che ha smesso di certificare l’opaca rete di produzione dello Xinjiang. “Anche se i lavoratori ottengono uno stipendio decente, il che è possibile, potrebbero non aver scelto liberamente il loro lavoro”, dichiara il direttore Damien Sanfilippo alla Bbc.

Per ora, comunque, la dissuasione da certi metodi non viene dalle multinazionali che il cotone lo comprano: di trenta grandi gruppi della moda interpellati dalla Bbc, solo quattro hanno dichiarato di assicurarsi che il materiale acquistato non venga dallo Xinjiang. Veto d’altronde sbagliato dal punto di vista delle autorità cinesi, che lo ritengono un boicottaggio del loro sforzo per eradicare la povertà assoluta entro il 2021, nel centenario del Partito comunista: secondo il Ministero degli esteri non è cinese il lavoro forzato, ma occidentale la volontà d’imporre “disoccupazione e povertà forzate” nello Xinjiang. Una narrazione contestata dagli Stati Uniti, che proprio una settimana fa hanno annunciato il blocco all’importazione del cotone dalla regione.